低価格化と高性能化で躍進

SSDは新たな局面へ

2010年後半から一気に低価格化が進んだSSD。その中でもとくに目立ったのが、記録容量を少なくすることで、低価格化を図ったモデルだ。SSDの価格は、情報を記録するNAND型フラッシュメモリのコストがダイレクトに反映される。そのため、30~60GB程度に容量を抑えることで、1万円前後、あるいは1万円を切る激安モデルが登場し、SSDの普及を後押しすることとなった。「Trimコマンド」を備え、SSDとの親和性が高いWindows 7の普及とも足並みを揃えた1年だったと言えるだろう。

SSDの心臓部となるコントローラも進化した。黎明期には「プチフリ」という言葉とともにユーザーに記憶されたJMicronも、汚名を返上するJMF612、同616をリリース。SandForceは独自のデータ圧縮方式を採用し、高い信頼性と長寿命化を実現した。

インターフェースにも変化が起きた。SSDの高性能化により、Serial ATA 2.5の最大300MB/sという転送速度はボトルネックとなりつつあった。そこへMicron Technologyがいち早く、600MB/sの最大転送速度を備えるSerial ATA 3.0を採用したモデルを投入。SSDの速度は新次元に突入した。そして年末に登場したPLDS(Philips&Lite-OnDigital Solutions)製品では、シーケンシャルリードが400MB/sを超えることとなる。2011年早々にはAMDに続いてIntelからも、Serial ATA 3.0にネイティブ対応したチップセットが登場する予定であり、SSDの高速性能を存分に活用する土壌が整いつつある。

さらにSamsungや東芝が開発を進める高速NANDメモリ「DDR NAND」が登場。Serial ATA 3.0とこのDDR NANDの組み合わせで、500MB/sという速度も見えてきた。2011年は、SSDの進化と普及がさらに加速する、にぎやかな1年となるだろう。

SSD選びのチェックポイント

各パーツの機能・性能を理解する

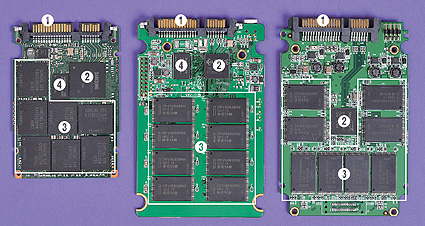

【1】インターフェース

現在の主流は、最大300MB/sのSerial ATA 2.5。SSDの高性能化に伴い、最大600MB/sのSerial ATA 3.0に対応する製品も登場してきた。Serial ATA 3.0に対応するのは、今のところMarvell製コントローラを採用した製品のみとなる。

【2】コントローラ

SSDの基本性能を決定付ける物理並列チャンネル数やインターリーブなどの機能は、このコントローラで決まる。現在の主流は、8チャンネル並列のコントローラで、これにインターリーブを利用して速度を向上させている製品が多い。

【3】NAND型フラッシュメモリ

HDDで言えばプラッタに相当する、情報を記録するための集積回路。ダイを複数枚積層したパッケージとなっている。パッケージの主流は安価なTSOPタイプだが、実装面積が少なくてすむBGAタイプも増加している。

【4】外部キャッシュ

SSD内部の情報を管理するために利用され、余剰の容量が書き込みキャッシュに利用される。SSDの管理だけなら64MBで十分と言われている。外部キャッシュは必須というわけではなく、コントローラに内蔵しているタイプもある。

古いPCケースならアダプタを使おう

SSDは2.5インチサイズの製品が一般的なので、3.5インチベイに取り付けるにはアダプタが必須だ。最近は、3.5インチアダプタを付属する製品も多い