DirectX 11対応製品が市場を席巻

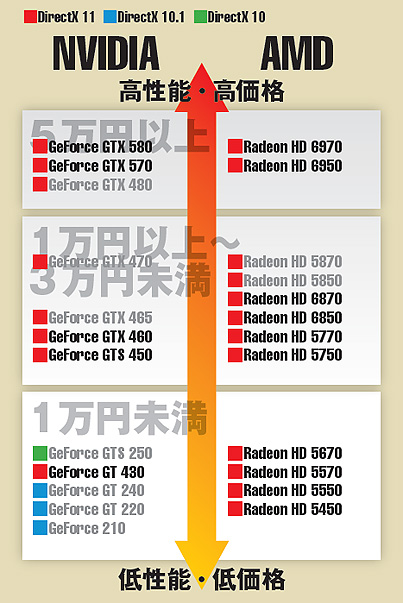

2010年のもっとも大きなトピックは、DirectX 11対応製品への世代交代が一気に進んだことだろう。AMDは2009年秋に発表したハイエンドGPUのRadeon HD 5870/5850を皮切りに、2010年初めにはローエンドクラスまでDirectX 11対応モデルに一新。それを追いかけるようにNVIDIAも2010年春にハイエンドGPUのGeForce GTX480/470を発表し、その後ミドルレンジ以下にまでDirectX 11対応GPUのラインナップを広げた。2010年12月現在では両社ともすべてのクラスでDirectX 11対応を完了している。

またGPUだけでなく、ソフト側の対応も進んでいる。DirectX 10や10.1では、ソフト(主にゲーム)側のDX9からの移行が積極的でなかった印象だった。しかしDirectX 11では、対応OSであるWindows 7の好調さやゲーム開発におけるメリットの大きさなどからソフトウェア側の移行もかなり順調に進んでおり、本格的な世代交代がすでに始まっている。

また2010年は、ゲーム以外にもGPUに絡むソフトウェアでのニュースが多かった。YouTubeのHD動画での採用から話題となったAdobe Flash Playerの動画再生支援機能対応や、MicrosoftのInternet Explorer 9 β版をはじめとするWebブラウザでのGPU描画機能の使用などが代表的だ。とくにWebブラウザでのGPUの効率的な使用は、2011年のビデオカード選びにも影響を与えそうである。

DirectX 11が一気に普及

登場から1年ほどしか経っていないDirectX 11対応GPUだが、すでにその1年で大きく普及し、テッセレーションを活かした対応ゲームも数多く登場している

カードメーカー独自仕様のモデルが増加

オーバークロックモデルや、独自設計の基板やカードクーラーを装着したモデルが急増。売れ筋の2万円前後ではリファレンス仕様のほうが少なくなりつつある

全レンジで世代交代が進む

DirectX 11世代GPUの急速な普及は、両社のGPUラインナップを一気に塗り替えている。2009年末の時点で販売されていたGPUにはほぼ何かしらの後継GPUが登場しており、1年前に一線級だった製品も現在は終息に向かっている(灰色文字の製品)。すでに3万円以上のレンジでは、NVIDIA、AMDともに早くも第2世代のDirectX 11対応製品が投入されており、世代交代が加速している。

ベンチマークも世代交代

DirectXの世代交代とともに登場するFuturemarkのベンチマーク、3DMarkシリーズにも、ついにDirectX 11対応の「3DMark 11」が登場。いよいよDirectX 11も普及期に入ったと言える

コストパフォーマンスの高い 第2世代DX11対応GPU

ハードウェア的な面で注目すべきは、NVIDIAとAMDが早くもDirectX 11の第2世代GPU投入している点だ。2010年12月末時点で、NVIDIAがGeForce GTX 580/570の2モデルを、AMDはRadeon HD 68XX/69XXの計4モデルを投入している。

これらの第2世代DX11対応GPUだが、実は前世代からの性能向上率はさほど高くない。ただし、消費電力や発熱の減少、低コスト化といった細部のブラッシュアップに注力しており、製品としてのトータルの魅力は向上している。

とくにカードレベルで見た場合のコストパフォーマンスの向上は大きく、NVIDIAのGeForce GTX 570やAMDのRadeon HD 6870/6850などは、非常にお買い得度の高い製品と言えるだろう。

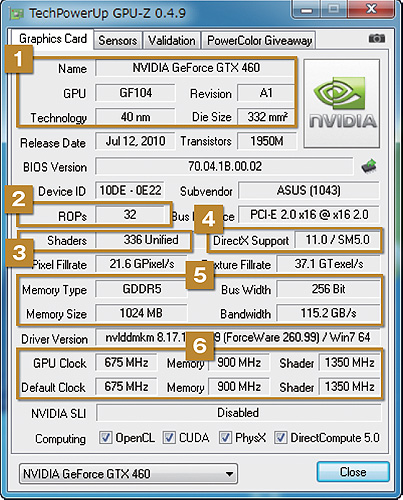

さて実際の製品の紹介に移る前に、本誌のビデオカード関連記事などで多く出てくる、情報調査ツール「GPU-Z」の読み方について紹介しておこう。PCハードウェアニュースサイト「techPowerUp!」(http://techpowerup.com/)が主体となって開発しているこのツールは、上記サイトから無償でダウンロードできる。これを使うと、製品情報を見ても分かりにくい、GPUのシェーダーユニットの数や、動作クロックなどをWindows上から確認できる。ポイントとなる情報を下欄にまとめたので、次項からチェックしてみてほしい。

GPU-Zでビデオカードのポイントをチェック

【1】GPUの型番など

GPU(Graphics Processing Unit)は、ビデオカードの心臓部となる部品。ここにはビデオカードに搭載されたGPUの型番や開発コード名、製造プロセスやダイサイズがGPU-Zの持つデータベースより表示される。

【2】ROPs

ROPsとは、Rasterize Operation Processorと呼ばれる回路の数だ。ROPとはシェーダー(後述)で計算された結果をもとに、ディスプレイにドットとして表示される画面データを計算する回路のこと。基本的には多ければ多いほど高性能(つまり高速)なGPUと考えてよい。

【3】シェーダー

GPUに内蔵されたグラフィックス処理回路(Streaming Processor)の数を表示する。1基あたりの処理能力はGPUのメーカーや世代によって異なるため、一概に比較はできないが、同じメーカーであれば基本的にはこの数字が多いほど処理性能が高いと考えてよい。

【4】サポートするDirectX

GPUがハードウェア的にサポートするDirectXのバージョンを表示する。本稿の冒頭で「DirectX 11世代のGPU」という表現があるように、GPUの世代の目安となる。後ろに表示される「SM」とはShader Modelの略で、シェーダープロセッサ側の仕様のバージョンを示す。

【5】ビデオメモリ関連項目

GPUと組となって動作するメモリの仕様だ。Memory Typeは規格の種類を表わし、基本的に数字が大きいほど高速。現在の主流は「GDDR5」だ。右上のBus Widthと右下のBandwidth(理論上のデータ転送速度を示す)は、数字が多ければ多いほど性能が高くなる。左下のメモリ容量(Memory Size)とあわせてチェックしたい。

【6】各部の動作クロック

GPUとビデオメモリの動作クロックが表示される。左からGPUコア、ビデオメモリ、シェーダー(NVIDIAのみ)の数値だ。上段は現在設定されているクロック、下段はビデオカードのBIOSに記録されたクロックだ。基本的には上下は同じになるが、オーバークロックツールなどを使うと、異なる数値になることがある。