| その他の特集(2011年) | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| TEXT:芦澤英一、鈴木雅暢 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

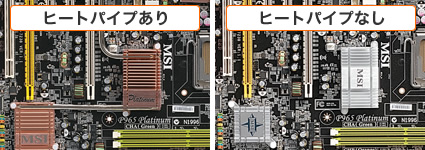

| ヒートパイプを利用した大掛かりな冷却機構を搭載する製品がますます増えている。もともとはファンによる冷却が必要だった高発熱チップセットなどをファンレスで冷却するために一部メーカーで導入が始まったものだが、今ではとくに発熱の大きいチップセットでなくとも、各社主力クラス以上の製品のほとんどがこういった冷却機構を装備しており、さらに大型になってきてもいる。ピカピカに磨き上げられた表面にハデなロゴをあしらったり、個性的な形状をしたりなど、ビジュアル面でのインパクトも大きい。ヒートパイプは熱移動特性に優れており、これを使ってCPUクーラーやケースファンのエアフローが得られる低温部とチップセットやMOSFETなどの高温部を連結することで、直接ファンを付けなくとも(CPUクーラーなどのエアフローを利用して)効率的に放熱できるのがメリット。加えて静音性もある。ベンチマークテストでも、ヒートパイプ付きの製品のほうが温度が低いという結果が出ている。また、さらにマザーボード裏面に貼ったバックプレートから放熱を行なうシステムを採用する製品もある。オーバークロック耐性の向上、ハイエンド構成での安定運用、電解コンデンサの寿命延長など、さまざまな点でメリットがあるので、このような大掛かりな冷却機構でも、導入するメリットは十分あるのだ。 | ||||||||||||||

| ヒートパイプの有無による温度差 MSIの「P965 Platinum Plus」(ヒートパイプ付き)と、「P965 Platinum」(ヒートパイプなし)を使って温度差を測定してみた。両者のスペックはほぼ同じ。結果はグラフのとおりで、ヒートパイプが見かけ倒しでないことが分かる |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 【ベンチマーク環境】 CPU:Core 2 Duo E6600(2.4GHz) メモリ:ノーブランド PC2-6400 DDR2 SDRAM 1GB×2 HDD:日立GST Deskstar T7K500 HDT725032VLA360(Serial ATA 2.5、7,200rpm、320GB) ビデオカード:NVIDIA GeForce 7800 GTXリファレンスカード OS:Windows Vista Ultimate |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| GIGABYTE | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 実売価格:32,000円前後 | ||||||||||||||

| 問い合わせ先:03-5812-6120(リンクスインターナショナル) URL:http://www.gigabyte.co.jp/ |

||||||||||||||

P35チップセット搭載のハイエンドマザー。ヒートパイプを利用した冷却システム「Silent-Pipe」とアルミ製バックプレート「Crazy Cool」によって強力な冷却性能を誇る。VRM部のコイルやMOSFET、コンデンサの品質にこだわった「Ultra Durable 2」と呼ばれる電源設計を採用する P35チップセット搭載のハイエンドマザー。ヒートパイプを利用した冷却システム「Silent-Pipe」とアルミ製バックプレート「Crazy Cool」によって強力な冷却性能を誇る。VRM部のコイルやMOSFET、コンデンサの品質にこだわった「Ultra Durable 2」と呼ばれる電源設計を採用する |

||||||||||||||

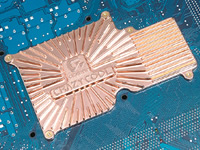

前世代のモデルよりもかなり大型でハデになった「Silent-Pipe」。CPUクーラーのエアフローを利用して効率よくチップセットとMOSFETを冷却できる 前世代のモデルよりもかなり大型でハデになった「Silent-Pipe」。CPUクーラーのエアフローを利用して効率よくチップセットとMOSFETを冷却できる |

||||||||||||||

マザーボードのCPUソケット裏とチップセット(MCH)実装面の裏側にアルミ製のバックプレートを貼って熱を逃がす「Crazy Cool」を搭載 マザーボードのCPUソケット裏とチップセット(MCH)実装面の裏側にアルミ製のバックプレートを貼って熱を逃がす「Crazy Cool」を搭載 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| MSI | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 実売価格:28,000円前後 | ||||||||||||||

| 問い合わせ先:web@msi-computer.co.jp(エムエスアイコンピュータージャパン) URL:http://www.msi-computer.co.jp/ |

||||||||||||||

MCHの上で円を描くヒートパイプが特徴の「CIRCU-PIPE」でチップセットとMOSFETを強力に冷却。ボード上のコンデンサはすべて固体タイプ。さらに2基のeSATAポートをリアパネルI/O部に標準装備と、最近のトレンドを凝縮したようなP35チップセット搭載マザーだ MCHの上で円を描くヒートパイプが特徴の「CIRCU-PIPE」でチップセットとMOSFETを強力に冷却。ボード上のコンデンサはすべて固体タイプ。さらに2基のeSATAポートをリアパネルI/O部に標準装備と、最近のトレンドを凝縮したようなP35チップセット搭載マザーだ |

||||||||||||||

円を描き、複雑な形状で絡み合う「CIRCU-PIPE」。MCH、ICH、MOSFETを効率的に冷却している。インパクトも抜群だ 円を描き、複雑な形状で絡み合う「CIRCU-PIPE」。MCH、ICH、MOSFETを効率的に冷却している。インパクトも抜群だ |

||||||||||||||

バックパネルにはeSATAポートを2基搭載している。ICH9Rを搭載しているので、ポートマルチプライヤー対応機器を使って、HDDの大量増設も可能だ バックパネルにはeSATAポートを2基搭載している。ICH9Rを搭載しているので、ポートマルチプライヤー対応機器を使って、HDDの大量増設も可能だ |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

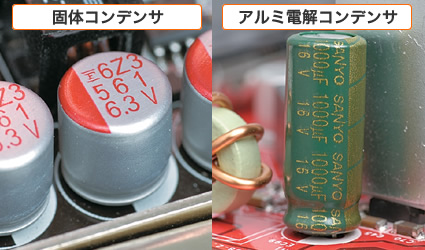

| 数年前に台湾製のアルミ電解コンデンサの膨張・液漏れ事件が大量発生して以来、コンデンサの種類と品質はマザーボード選びに欠かせないポイントとなっている。最近はとくに、電解質に高分子化合物を採用して固体化した「固体コンデンサ」を多用した製品が流行している。固体コンデンサのメリットとしては、①電解液が漏れる心配がない、②熱に強く経年劣化による容量減少が起こりにくい、③抵抗が小さいため発熱が小さい、④充放電が高速にできるため安定性やオーバークロック耐性が上がる、などといったことが挙げられる。とくに重要なCPU周辺(VRM)のコンデンサのみ固体コンデンサを利用する製品が一般的だが、付加価値を高めるために、ボード全域に固体コンデンサを搭載する製品も増えてきている。そこまでの必要性があるかどうかについては疑問もあるが信頼性が高いことは間違いない。 また、高級製品ではVRM部の多フェーズ化もトレンドだ。VRMは、CPUに供給する電流を生成する回路のこと。標準は3、4フェーズだが、高級製品では8フェーズ、または12フェーズのものまである。フェーズ数を増やすにはかなりコストがかかるが、電圧変換後の直流の平滑度が上がるためコンデンサの負担が減り、高周波でも安定した電流供給ができるほか、エネルギー損失が減るため消費電力も小さくすむ。結果として、低発熱で長寿命、より安定した動作や高いオーバークロック耐性が期待できる。 |

||||||||||||||

| コンデンサの違い マザーボードに使われる一般的なコンデンサは「アルミ電解コンデンサ」と呼ばれる電極にアルミを利用したものだが、最近はVRM部分を中心に、より特性に優れる固体コンデンサの採用が目立つ。電解質が固体のため電解液の液漏れや膨張の心配がなく、経年劣化による容量の減少も少ない。充放電も高速にできるためより波の少ない安定した電流を供給できる。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| VRMの違い CPUの駆動電圧(+1.5V前後)は、電源ユニットから供給される+12Vや+5Vの電流からVRMによって作られる。マルチフェーズのVRMでは、スイッチングの位相を少しずつずらして並列に変換し合算するため、少ない負担で波の少ない電流を作ることができる。フェーズ数増加の具体的なメリットとしては、低発熱化、長寿命化、安定動作、高オーバークロック耐性などがある。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| ASUSTeK | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 実売価格:30,000円前後 | ||||||||||||||

| 問い合わせ先:news@unitycorp.co.jp (ユニティ コーポレーション) URL:http://www.asus.co.jp/ |

||||||||||||||

NVIDIA nForce 680i SLIを搭載したマザーボードで、上位モデルとして用意されているStriker Extremeからいくつか付加機能を省いたハイエンドモデル。電源回路に8フェーズのVRMを採用することで高いオーバークロック耐性をうたっており、BIOSでの設定項目も豊富に用意されている NVIDIA nForce 680i SLIを搭載したマザーボードで、上位モデルとして用意されているStriker Extremeからいくつか付加機能を省いたハイエンドモデル。電源回路に8フェーズのVRMを採用することで高いオーバークロック耐性をうたっており、BIOSでの設定項目も豊富に用意されている |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Universal ABIT | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 実売価格:22,000円前後 | ||||||||||||||

| 問い合わせ先:03-5215-5650(アスク) URL:http://www.abit.com.tw/ |

||||||||||||||

P35チップセット搭載製品としては標準的な4フェーズの電源回路を採用した比較的シンプルな仕様のスタンダードマザーボード。VRM部分には日本ケミコン製の固体コンデンサを採用し、そのほかの部分はルビコン製のアルミ電解コンデンサを採用している P35チップセット搭載製品としては標準的な4フェーズの電源回路を採用した比較的シンプルな仕様のスタンダードマザーボード。VRM部分には日本ケミコン製の固体コンデンサを採用し、そのほかの部分はルビコン製のアルミ電解コンデンサを採用している |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

サイト内検索

DOS/V POWER REPORT 最新号

-

-

DOS/V POWER REPORT

2024年冬号発売日:12月28日

特別定価:2,310円

書籍(ムック)

-

PC自作・チューンナップ虎の巻 2023【DOS/V POWER REPORT特別編集】

発売日:2022/11/29

販売価格:1,800円+税

-

このレトロゲームを遊べ!

発売日:2019/05/29

販売価格:1,780円+税

-

特濃!あなたの知らない秋葉原オタクスポットガイド

発売日:2019/03/25

販売価格:1,380円+税

-

わがままDIY 3

発売日:2018/02/28

販売価格:980円+税

-

忍者増田のレトロゲーム忍法帖

発売日:2017/03/17

販売価格:1,680円+税

-

楽しいガジェットを作る いちばんかんたんなラズベリーパイの本

発売日:2016/09/23

販売価格:2,400円+税

-

DVDで分かる! 初めてのパソコン自作

発売日:2016/03/29

販売価格:1,480円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』2

発売日:2015/12/10

販売価格:1,280円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 風雲編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 怒濤編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

わがままDIY 2

発売日:2015/02/27

販売価格:980円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』

発売日:2014/12/05

販売価格:1,280円+税

-

-

わがままDIY 1

発売日:2011/12/22

販売価格:980円+税

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。

*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。

ユーザー登録から アンケートページへ進んでください