STEP4.

マザーボードにケーブルを接続する

ここでマザーボードに接続するのは、マザーボードの電源ケーブルや、ケースの前面にある電源スイッチやUSBポートをつなぐケーブル。後でつないでも構わないが、ケースに取り付けたパーツから順次接続していくほうが無難である。いずれも接続する向きを間違えたからといって、パーツが壊れるようなことはなく、後で挿し直せばOKだ。

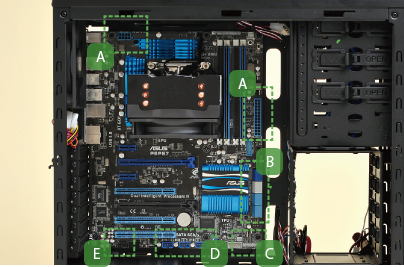

A.ATX電源・補助電源ケーブル

マザーボードとそこに取り付けたパーツに電力を供給するメイン電源コネクタ。このマザーボードでは24ピンのATX電源コネクタと、8ピンの補助電源コネクタ(EPS12V)が必要。しっかりと奥まで挿し込もう

B.eSATAケーブル

外付けHDDなどを接続するeSATAポートを使えるようにするためのケーブル。基本的に空いているSerial ATAポートであればどこに接続しても構わないが、若い番号のポートはシステムドライブ用に空けておこう

C.電源スイッチ、LED、スピーカーなど

電源スイッチなどのケース前面にあるボタンや、アクセスLEDなどを光らせるためのケーブルを挿すピンがここに集まっている。ピンには極性があり、マニュアルなどで確認が必要だ。白や黒のケーブルがー、それと対の色付きケーブルが+となっている。

ASUSTeKのマザーボードに付属するQ-Connectorは、ピンの配置が分かりやすくなっており、マニュアルいらず

Q-Connectorごとまとめて挿し込めばOK。後でLEDが光っていないような場合は挿し直せばよい

D.USBケーブル

ケース前面のUSBポートを使えるようにする。同じコネクタが三つ並んでいるが、このマザーボードではどれでも同じ。さらに増設も可能である

E.HD Audioケーブル

ケース前面のヘッドホンとマイク端子を使えるようにする。HD AudioとAC '97の二つのコネクタがあるが、最近は後者を使うことはまずない

POINT!ケーブルをうまく整理する

最近のケースではマザーボードの背面側などに、ケーブルを引き回して整理することができるようになっていることが多い。完成後にきれいに挿し直してもよいが、あらかじめ考えて接続していきたいところだ。こうすることでケース内部の通気性が向上する。

最適な配線をパーツ構成に合わせて考えよう!

STEP5.

SSDとHDDを取り付ける

OSをインストールするシステムドライブ用のSSDと、データ保存用の大容量HDDをケースに固定し、マザーボードと電源にケーブルで接続する。ドライブ一つにつき、Serial ATAケーブルが1本必要だ。光学ドライブも含めて、すべて同じSerial ATA接続であるが、SSDはより高速なSerial ATA 3.0ポートを選んで接続したい。

光学ドライブも含めて、すべて接続端子の形状は同じ。形状は上からそれぞれ、2.5インチ、3.5インチ、5インチサイズとなっており、それぞれに合わせた取り付けベイが用意されている

どのドライブベイにどのドライブを取り付けるかを考える。今回はファンの風が当たりやすいように、HDDを中段に、SSDは3.5インチ変換アダプタを介して、その下段に取り付ける

Serial ATA 3.0の性能を引き出すにはケーブルも6Gbps対応(左)のものを使用する。HDDもこのケーブルでつないで構わないが、転送速度が速くなることはないので少々もったいない

SSDに2.5→3.5インチ変換アダプタをネジ止めする。これでHDDと同じ3.5インチベイに取り付けが可能になる。ここで使用するネジはケース付属のミリネジ(ネジ山の間隔が短いネジ)だ

ドライブの固定方法はケースによって異なるが、このケースではガイドレールパーツを左右にはめ込み、ドライブベイに挿し込むだけで固定が可能。ドライブの向きはよく考えよう

決めておいたドライブベイに挿し込む。このタイプの固定方法なら取り外しや位置の変更も簡単だ。ここではコネクタ側が写真奥側になるようにしているが、一応手前向きでも取り付けは可能

ケースの右側面から、それぞれのドライブにSerial ATAケーブルと電源コネクタを接続する。ケーブルは前述の種類に注意。Serial ATA電源コネクタは接続しやすいコネクタならどれでもOK

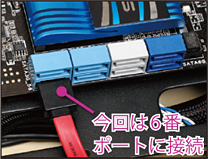

SSDはSerial ATA 3.0に対応した1番ポートに接続。HDDは空いているポートならどこでもよいが、今回はその隣の3番ポートに接続した。一番右の青いSerial ATA 3.0ポートはHDD増設時に使おう

ベイの配置はお好みで

このケースでは中段のドライブベイを取り外し可能。その分ベイの数は減ってしまうが、ビデオカードにファンの風を送りやすくなる。何を重視するかは自分しだいだ