BIOSの常識を覆すUEFIの革新性

UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)とは、当初IntelがBIOS(Basic Input/Output System)を「EFI」に置き換える目的で考案したファームウェアの仕様で、現在は「UEFI」に名を変え、UEFIフォーラムによって仕様策定が進められている。BIOSからUEFIに移行することで、設計の自由度が増し、大幅に機能を強化できるようになる。

現状での自作ユーザーにとってのUEFI化の大きなメリットは二つ。その一つが起動ドライブの容量制限が実質的になくなることだ。詳細は次ページで語るが、BIOSは約2.2TB以上のディスクパーティションを管理可能なGPT(GUIDPartition Table)領域からのOS起動に対応しておらず、これにはUEFIに対応したマザーボードが必要となる。マザーメーカーがしきりに3TB HDDへの対応をアピールするのはこの理由による。

もう一つのメリットは、グラフィカルな画面デザインやマウス操作を導入できること。UEFIだからといって設定できる内容に大きな違いはないものの、テキストベースのBIOSに苦手意識を持つユーザーも少なからずおり、GUI化によってある程度直感的な操作が可能になる。UEFIの登場により、今後自作PCの使い心地は大きく変化していくだろう。

BIOSの役割とUEFI化のメリット

UEFI=GUIライクなBIOSではない!

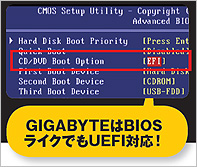

Intel 6シリーズマザーから、本格的にUEFIの導入がスタートした。とくに人気メーカーのASUSTeKがグラフィカルでマウスを使えるUEFIを取り入れたことで、一部で「UEFI=GUI操作」という誤解が広まってしまった。UEFIであることとGUIであることの必然性はまったくなく、そもそもIntelマザーでは6シリーズよりも以前からテキストベースのUEFIを導入していた。BIOSそっくりの画面だからといってUEFI非対応とは限らないので、間違った認識を持たないように注意したい。