自動OCがより強力に~Turbo Boost 2.0~

CPUとGPUの同時ターボが可能に

電力の基準を超えたターボも

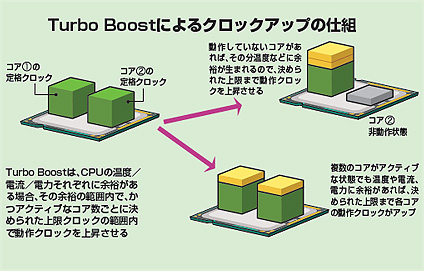

Sandy Bridgeでは従来のTurbo Boostを改良したTurbo Boost 2.0をサポートしている。Turbo Boostでは、電流、温度、電力を監視し、高負荷時に安全な範囲内で動作クロックを上昇させる。ただ、CPUコアのTurbo Boostの上限値は、電力などの条件のほかに、有効に使われているCPUコアの数によっても決められており、設定された値以上には電力や温度に余裕があっても上昇しない。その上限クロックは下の表にまとめているが、省電力のSモデルのTurbo Boost上限値が興味深い。4コア有効時では100MHzしかターボしないが、有効コアが2コア以下になると大幅に上限が伸びる設定となっている。

Turbo Boost 2.0での大きな進化点は二つ。一つはGPUコアを統合したことで、CPUコアとGPUコア両方をターボさせることができるようになったこと。GPUコアのターボはモバイル向けの第1世代のCore iシリーズ(Arrandaleコア)でもできたが、CPUかGPUどちらかしかターボできなかった。Turbo Boost 2.0では、CPUとGPUコアの負荷を検知し、CPUを大きくターボさせるときはGPUのターボは控えめにというように自動的に調整される。

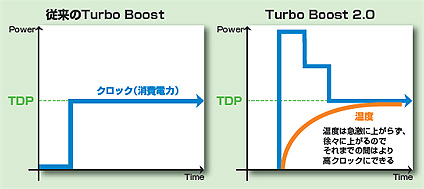

もう一つは、温度上昇のタイムラグを利用し、電力の基準よりも上のクロックへと積極的にターボさせること。しばらくアイドル状態だったCPUは、クロックを上げて消費電力が増大しても、温度が上がるにはしばらく時間がかかるため、その分短時間でも上のクロックで動作させてパフォーマンスを稼ぐという。

Turbo Boost 2.0では、温度上昇のタイムラグを利用し、電力の基準よりも上のクロックへと積極的にターボさせる。しばらくアイドル状態だったCPUはクロックを上げて消費電力が増大しても温度が上がるのにしばらく時間がかかるため、その分短時間でも上のクロックで動作させてパフォーマンスを稼ぐ

| 製品名 | 定格 | 4コア時上限 | 3コア時上限 | 2コア時上限 | 1コア時上限 |

|---|---|---|---|---|---|

| Core i7-2600K | 3.4GHz | 3.5GHz | 3.6GHz | 3.7GHz | 3.8GHz |

| Core i7-2600 | 3.4GHz | 3.5GHz | 3.6GHz | 3.7GHz | 3.8GHz |

| Core i7-2600S | 2.8GHz | 2.9GHz | 3.3GHz | 3.7GHz | 3.8GHz |

| Core i5-2500K | 3.3GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | 3.6GHz | 3.7GHz |

| Core i5-2500 | 3.3GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | 3.6GHz | 3.7GHz |

| Core i5-2500S | 2.7GHz | 2.8GHz | 3.2GHz | 3.6GHz | 3.7GHz |

| Core i5-2500T | 2.3GHz | 2.4GHz | 2.8GHz | 3.2GHz | 3.3GHz |

| Core i5-2400 | 3.1GHz | 3.2GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.4GHz |

| Core i5-2400S | 2.5GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 3.2GHz | 3.3GHz |

| Core i5-2300 | 2.8GHz | 2.9GHz | 3GHz | 3GHz | 3.1GHz |

| Core i3-2120 | 3.3GHz | - | - | - | - |

| Core i3-2100 | 3.1GHz | - | - | - | - |

| Core i3-2100T | 2.5GHz | - | - | - | - |

| Core i7-875K(参考) | 2.93GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.46GHz | 3.6GHz |

複数のコアを持つマルチコアCPUの場合、すべてのコアがフルに動作しても安定して動くように電力設計が行なわれているが、逆に言えば少ないコアしか動作していない場合は温度や電力に余裕がある。Turbo Boostはその余裕を利用することで、コアごとに動作クロックを上昇させてパフォーマンスを向上させる仕組だ

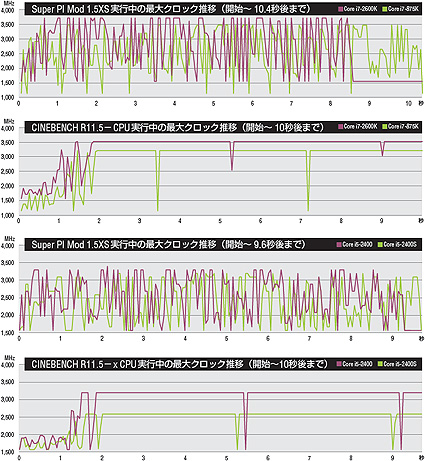

ここでは新旧のCore i7を使い、1コア使用時と4コア使用時のTurbo Boost時の動作クロックの推移を見てみることにする。一番上のグラフは、新旧世代のCore i7を使い、Super PI Mod 1.5XS実行中の動作クロックをモニタしたものだ。シングルスレッドのSuper PI実行時は4コア中のどれか1コアのみが入れ替わり立ち替わり高クロックで動作し、ほかのコアはアイドル状態になるため、ここでは4コアのうち最大で動作していたコアのクロックを掲載した。Core i7-875Kの最高クロックは3,478MHz、Core i7-2600Kは3,713MHz。どちらも1コア有効時のターボ上限よりも1段階低いものだ。この傾向は従来からで、2.0でも変わらないようだ。

2番目がCINEBENCH R11.5のレンダリング(CPU)実行中の新旧比較である。ここでは全コアの平均クロックを記載している。各コアの動作クロックはほぼ一定で、ほとんどの時間、4コア有効時の上限に張り付いている。たまに落ち込みを見せるときにCore i7-875Kは全コアのクロックが下がってしまうが、Core i7-2600Kでは1コアだけ落ち込まないため、その差が出ている。

3番目と4番目のグラフは、Core i5-2400と2400Sを同じくSuper PIとCINEBENCHで比較したものだ。Super PI実行中の最高クロックはCore i5-2400が3,311MHz、Core i5-2400Sが3,211MHzで、やはり1コア有効時の上限値より1段階低い。CINEBENCH R11.5の実行中はほとんどの時間4コア有効時の上限に張り付き、双方ともたまに0.1秒ほどクロックが落ち込む。

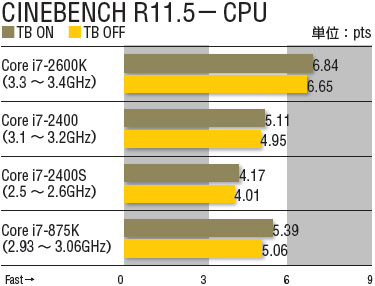

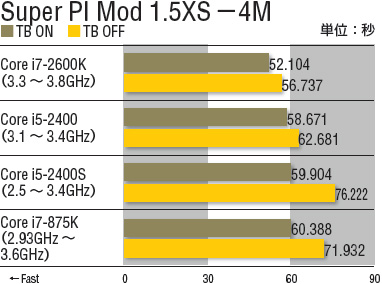

下のグラフは、Turbo BoostのON/OFFでの性能差を見たものである。4コアとも有効となるCINEBENCHでは、Core i7-875Kが約6.5%ともっともアップ率が大きい。1コアのみ有効なSuper PIではCore i5-2400Sが約27%と目立った伸びを見せていて、スコアでもCore i5-2400に迫っている。Core i7-2600Kの向上率は約8.9%と期待したほどではなかった。

まとめ

Turbo Boost 2.0ならではのメリットは感じられない。

モバイル向け機能か

クロックの推移を見る限りではTurbo Boost 2.0の明確なメリットは感じられない。むしろ性能向上幅という点では、第1世代のCore i7-875Kのほうが大きい。これはベースクロックが133MHzなので、同じ1倍アップでも伸びるクロックが大きいこともあるし、また4コア有効時のターボ上限が高く設定(875Kは3.2GHz)されていることもある。そもそも上の表にもあるように、どれも(もっとも温度の条件がシビアな)4コア時の上限値がわずかに1倍(100MHz)アップに過ぎず、電力や温度の条件より先に上限値が来てしまう。なお、モバイル向けの新Core iシリーズでは4コア時の上限もかなり高く設定されているので、そうした環境での効果は期待できそうだ。

【検証環境】

[LGA1155環境]

マザーボード:ASUSTeK P8P67 WS Revolution(Intel P67)

[LGA1156環境]

マザーボード:ASUSTeK P7P55-E EVO(Intel P55)

[共通環境]

メモリ:センチュリーマイクロ CK2GX2-D3U1333(PC3-10600 DDR3 SDRAM 2GB×2)、ビデオカード:EVGA GeForce GTX 460 01G-P3-1371-KR(NVIDIA GeForce GTX 460)、SSD:Micron Technology Crucial RealSSD C300 CTFDDAC256MAG-1G1(Serial ATA 3.0、MLC、256GB)、電源:Corsair Memory CMPSU-850HXJP(850W)、OS:Windows 7 Ultimate 64bit版