| その他の特集(2011年) | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| TEXT:宮崎真一 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| PhenomではこれまでのAthlon 64 X2には見られない「Unganged」モードと呼ばれるユニークなメモリアクセス方式を採用している。これはCPU内蔵の128bitのメモリコントローラを64bitずつの二つに分けてメモリアクセスを行なうというもの。つまり、メモリコントローラを二つにすることで、マルチスレッドアプリケーションなどでメモリコントローラの処理待ちが発生する頻度を抑えようというわけである。一方のGangedモードでは、128bitのメモリコントローラを一つ利用する方式で、こちらはAthlon 64 X2などのデュアルチャンネルアクセスモードを採用するCPUとなんら変わらない。 しかし、Ungangedモードではそれぞれのメモリコントローラが個別にメモリを制御するシングルチャンネルアクセスとなる。そのため、メモリの帯域幅だけを比較するとデュアルチャンネルアクセスのGangedモードのほうが優れている。したがって、メモリ帯域幅を要するアプリケーションやシングルスレッドのアプリケーションでは、GangedモードがUngangedモードよりパフォーマンスに優位性がある。つまり、ユーザーは利用するアプリケーションによってこのGangedモードとUngangedモードを切り換えたほうが、適切なメモリパフォーマンスを得られるというわけだ。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Phenomにおけるメモリアクセス方式のGangedモードとUngangedモードの違い。Gangedモードでは二つのチャンネルを一つにまとめたデュアルチャンネルアクセス方式。一方のUngangedモードは128bitのメモリコントローラを64bitずつの二つに分け、それぞれが個別にメモリをコントロールする | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 右のそれぞれのグラフは前項と同じ環境で、GangedモードとUngangedモードのそれぞれに変更して、PCMark05 Build 120とSandra Professional XII SP1を実行した結果である。まずPCMark05では、大きな差は表われていないものの総合スコアを含めてCPUスコア以外はGangedモードが高い値を示している。これは、メモリの帯域幅の広さが功を奏したと考えられる。しかし、CPUスコアだけはUngangedモードのほうがよい結果を残しており、マルチスレッドではやはりUngangedモードのほうがパフォーマンスに優れているようだ。なお、メモリ帯域幅の違いはSandraの結果でハッキリと確認できる。 つまり、デスクトップ用途ではエンコーダなど、マルチスレッド対応アプリケーションを多用する場合を除いて、Gangedモードに設定しておくほうが、高いパフォーマンスを得られる場合が多いことが分かるだろう。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Phenomでは、CPU-チップセット間のバス接続で採用しているHyperTransportが1.0から3.0へと強化されている。Athlon 64 X2では、HyperTransport 1.0にもとづき、システムバスクロックが1GHzのDDRとなる2GHzでのデータ転送を行なっていたが、現在出荷されているPhenom CPUでは1.8GHzのDDRで3.6GHzへと高速化されている。 ここで、一つ問題が生じてくる。と言うのも、AMD 7シリーズのマザーボードの中には、初期BIOSの場合にHyperTransportバスのクロックが1GHzより上に設定できないものが存在するのだ。もちろん最新のBIOSにアップデートすることで問題は解決するのだが、何も知らずそのまま使い続けていると本来のパフォーマンスを発揮できない。 GA-MA790X-DS4では、MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)のサブメニューに「HT Link Frequency」という設定が用意されており、HyperTransportのバスクロックが変更できるようになっている。そこで、前述の測定環境においてこのHT Link Frequencyのクロックを1GHzと1.8GHzのそれぞれに設定した際のPCMark05 Build 120の総合スコアを比較してみた。 やはり当然のごとく、バスクロックが速いほうが高いスコアを示している。それほど大きな差は出ていないが、せっかくPhenomを使うのであればBIOSでHyperTransportの設定を確認するほうがよいだろう。ちなみにGA-MA790X-DS4では、Autoに設定しておけばPhenomに適した1.8GHzの動作となっていた。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

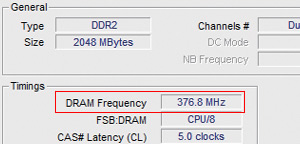

| PhenomがこれまでのAthlon 64 X2と大きく異なる点に、メモリクロックの生成方式が挙げられる。Athlon系CPUでは、メモリクロックはCPUの動作クロックを整数分し、メモリモジュールの規格内に収まる数値となっていた。たとえば、CPUにAthlon 64 X2 6000+を用いた場合、動作クロックが3GHzであるため、メモリにPC2-6400のDDR2メモリを用いると、実クロック400MHz以内に収まる8分の1の375MHzがメモリクロックとなっていた(3GHzの7分の1だと429MHzになってしまう)。つまり、メモリ自体は400MHzのDDRである800MHzまで対応できるのに、CPUの仕様上、375MHzのDDRの750MHz動作となってしまい、メモリのパフォーマンスをフルに発揮できなかったわけだ。 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| そこでPhenomでは、メモリクロックはシステムバスクロック(正確にはHyperTransportバスクロック)の整数倍という形に変更された。Phenom 9600の動作クロックは2.3GHzだが、システムバスクロックが200MHzであるため、その倍にあたる400MHzがメモリクロックになることになる。 設定項目の場所はこちらで示したとおり、DRAM Configurationのサブメニューの「Set Memory Clock」がメモリクロックの設定箇所となる。同項目ではメモリクロックをFSBクロックの何倍にするか、倍率を設定することでメモリクロックの変更が可能だ。 さらに、その直下には現在のメモリクロックも表示されるので非常に分かりやすい。オーバークロックを行なう場合以外は、このメモリクロックの設定を変更する必要はないが、たとえばAthlon 64 X2からPhenomに載せ換える場合などには、このメモリクロックの設定を一度確認しておくとよいだろう。 |

||||||||||||||

Athlon 64X2 6000+搭載システムで、CPU-Zを使いメモリクロックを確認すると、動作クロックの8分の1となる376.8MHzで動作していた Athlon 64X2 6000+搭載システムで、CPU-Zを使いメモリクロックを確認すると、動作クロックの8分の1となる376.8MHzで動作していた |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

サイト内検索

DOS/V POWER REPORT 最新号

-

-

DOS/V POWER REPORT

2024年冬号発売日:12月28日

特別定価:2,310円

書籍(ムック)

-

PC自作・チューンナップ虎の巻 2023【DOS/V POWER REPORT特別編集】

発売日:2022/11/29

販売価格:1,800円+税

-

このレトロゲームを遊べ!

発売日:2019/05/29

販売価格:1,780円+税

-

特濃!あなたの知らない秋葉原オタクスポットガイド

発売日:2019/03/25

販売価格:1,380円+税

-

わがままDIY 3

発売日:2018/02/28

販売価格:980円+税

-

忍者増田のレトロゲーム忍法帖

発売日:2017/03/17

販売価格:1,680円+税

-

楽しいガジェットを作る いちばんかんたんなラズベリーパイの本

発売日:2016/09/23

販売価格:2,400円+税

-

DVDで分かる! 初めてのパソコン自作

発売日:2016/03/29

販売価格:1,480円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』2

発売日:2015/12/10

販売価格:1,280円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 風雲編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 怒濤編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

わがままDIY 2

発売日:2015/02/27

販売価格:980円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』

発売日:2014/12/05

販売価格:1,280円+税

-

-

わがままDIY 1

発売日:2011/12/22

販売価格:980円+税

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。

*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。

ユーザー登録から アンケートページへ進んでください