| その他の特集(2011年) | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| TEXT:橋本新義 | ||||||||||||||

| 期待高まるE8000シリーズのオーバークロック耐性やいかに? | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| OCを意識した機能とソフトウェアで注目されているのがPhenomだとすれば、IntelのPenryn(Wolfdale)コア版Core 2 Duo E8000シリーズは、OCの性能、つまりOC耐性の高さで注目されているCPUだ。 E8000シリーズの特徴は、言うまでもなく45nmプロセスルールで製造されたことだが、この製造プロセスの縮小は、OC的な観点から見ると非常に重要な意味を持つ。なぜならば、同じ定格動作クロックの製品の場合、ほとんどのものがより高いOC耐性を示すからだ。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

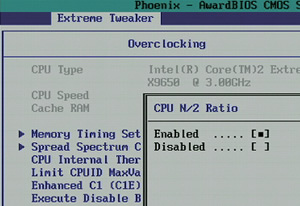

| さらに今回は、先行して発売されたクアッドコアCPU「Core 2 Extreme QX9650」のOC耐性が非常に優れていることが確認されていたため、発熱などで有利な(シングルダイのため)Core 2 Duoでは、場合によってはさらなる高クロック化が狙えるのではないかと期待されていたのである。 また、E8000シリーズにはOC的な観点から見た特徴がもう一つある。それは、CPUの内部クロック倍率が、従来の1倍から0.5倍きざみへと細かくなった点だ(E8500の333MHz×9.5=3.16GHzが例)。Core 2シリーズは内部倍率をBIOS設定で下げられるが、倍率が0.5倍きざみになったことでさらに細かな設定が可能になり、柔軟なOCが狙えるのである。ただし、この機能を活かすには、BIOS側の対応が必要となり、非対応のBIOSでは、従来どおり1倍きざみでしか内部倍率を設定できない。対応BIOSでE8000シリーズを動作させると、CPU内部クロック倍率の設定画面に「CPU N/2 Ratio」などと書かれた設定項目が出現する。これが0.5倍きざみの倍率設定項目だ。もしもE8000シリーズでOCを楽しみたいなら、BIOS設定時にこの項目があるかどうかチェックをしておくことをお勧めしたい。 |

||||||||||||||

ASUSTeK製マザーのE8000シリーズ対応BIOSなどで表示される「CPU N/2 Ratio」。「Enabled」に設定すると、CPU側の上限を超えない限り倍率が0.5倍きざみになる項目だ ASUSTeK製マザーのE8000シリーズ対応BIOSなどで表示される「CPU N/2 Ratio」。「Enabled」に設定すると、CPU側の上限を超えない限り倍率が0.5倍きざみになる項目だ |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| こうした特徴を持つE8000シリーズだが、基本的なOCの手法は、従来のCore 2 Duoの場合と変わらず、これまでのノウハウをそのまま活かせる。そこで今回は、E8200とE8500の二つの最新CPUを使い、OC実験を行なってみた。 今回はマザーボードにP35チップセットを搭載したASUSTeKのP5Kを使用した。上位機種に比べるとOC機能はシンプルだが、ASUSTeKの製品らしく、OC耐性は比較的良好である。そしてメモリには定格で1,066MHzに対応したKingston Technology製の2枚組DDR2メモリ「ValueRAM KVR1066D2N7K2/2G」を使用した。これは、あらかじめ予想されたOC耐性からは、DDR2-800メモリでは追い付けないほどのシステムバスとなる可能性があったためだ(Intel製チップセットでは、メモリクロックをシステムバス以下に下げることができない。つまりシステムバス400MHz以上になると、DDR2-800の定格を超える動作となる)。また、CPUクーラーには、OC用途ではおなじみのサイズ「ANDY SAMURAI MASTER(新リビジョン)」を使った。 さて、今回は電圧などはすべて自動設定にしている。というのも、ここ1、2年のASUSTeK製マザーは、デフォルトの電圧設定(=自動設定)の意味合いが以前とは変わり、システムバスに合わせて積極的に電圧を向上させるためだ。筆者の使用経験では、実用レベルのOCでは手動で操作する必要はほぼないため、自動設定に任せているというわけだ。 そして、今回のストレステストツール(PCに高負荷をかけて、安定性を確認するために使用)として、OCCT Perestroika 1.1.1(http://www.ocbase.com/)を使っている。32コア(!!)までの同時負荷や、64bit版Windows Vistaへの対応を特徴とするストレステストツールだ。デフォルトではCPUとメモリに30分間負荷をかける設定だが、今回はこれを完走できればOKとした。 |

||||||||||||||

Wolfdale版Core 2 Duoでは、リテールクーラーの薄型化にも注目が集まった。これは暗に発熱の低減を示しており、結果的にオーバークロック耐性が向上していることを意味するからだ Wolfdale版Core 2 Duoでは、リテールクーラーの薄型化にも注目が集まった。これは暗に発熱の低減を示しており、結果的にオーバークロック耐性が向上していることを意味するからだ |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

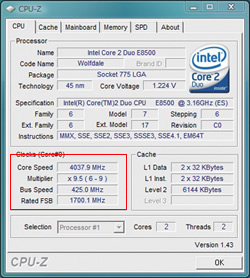

| さて、OCの結果だが、非常に驚くべき結果となった。まずE8200だが、結果はクロック3.8GHz(FSBクロック475MHz)をマーク。定格では2.66GHzなので、換算して何と42%ものOCに成功したことになる。そして、注目のE8500では、ついに大台超えの4.03GHz(FSBクロック425MHz)を達成した。定格が3.16GHzなので伸び率こそ約27%と小さいが、4GHzを超えるOCを達成できた意義は大きい。また、数値以上にすごかったのはその体感速度だ。従来のCore 2シリーズでOCを楽しんだユーザーはおそらくご存じかと思うが、Core 2シリーズのCPUで1GHz分クロックを上げると、かなり体感速度が上昇する。それが4GHzになると、3GHzと比べても確実に“レベルが上がった”という速さを感じさせてくれるのだ。 | ||||||||||||||

| 夢の大台4GHzをシステムバス設定のみで楽々突破!! | ||||||||||||||

E8500ではシステムバスの設定のみで4.03GHz(FSBクロック425MHz)を達成。定格が3.16GHzなので伸び率こそ約27%と高くはないが、体感速度は定格に比べても確実に数段速いと感じる。十分にすごかった従来のCore 2シリーズが一気にかすむ印象だ E8500ではシステムバスの設定のみで4.03GHz(FSBクロック425MHz)を達成。定格が3.16GHzなので伸び率こそ約27%と高くはないが、体感速度は定格に比べても確実に数段速いと感じる。十分にすごかった従来のCore 2シリーズが一気にかすむ印象だ |

||||||||||||||

| OC後のベンチマーク結果を見ても、そのすごさの一端をご理解いただけるのではないだろうか。E8200の定格ではそこそこ重いCINEBENCHなどでは、画面の描画速度を見ているだけでもかなりの差を感じることができた。 また、リテールクーラーの小ささから予測されたその発熱も確かに小さいことが分かった。と言うのもコア温度などを見ると、ANDY SAMURAI MASTERにかなり余裕がある印象だったからだ。 そして、さらにすごいのは、OC時の安定性だ。この状態でもかなり余裕があるらしく、ストレステスト中に耐性が下がってきたり、妙な挙動を示すといったことが起きなかったのである。 結論としては、E8000シリーズのOCは非常に楽しく、さらに楽であると言える。製造プロセスなどでここまで耐性が向上したのは、Intel製CPUの中でもめずらしい。ことOC前提で言えば、WolfdaleコアはConroeコアを一気に過去のものにしてしまっている。従来のCore 2 Duo(ConroeやAllendaleコア)ではヘビーなオーバークロッカーだけが体験できた4GHzの世界が手軽に楽しめるようになってしまった──なんとも恐ろしいCPUが登場したものである。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 【検証環境】 CPU:Core 2 Duo E8200(2.66GHz)、CPU:Core 2 Duo E8500(3.16GHz) マザーボード:ASUSTeK P5K(Intel P35+ICH9) メモリ:KingstonTechnology ValueRAM KVR1066D2N7K2/2G(PC2-8500 DDR2 SDRAM、CL=7、1GB ×2) ビデオカード:ATI Radeon HD 3870リファレンスカード HDD:Western Digital WD Caviar SE16 WD3200AAKS(Serial ATA 2.5、7,200rpm、320GB) OS:Windows Vista Ultimate |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

サイト内検索

DOS/V POWER REPORT 最新号

-

-

DOS/V POWER REPORT

2024年冬号発売日:12月28日

特別定価:2,310円

書籍(ムック)

-

PC自作・チューンナップ虎の巻 2023【DOS/V POWER REPORT特別編集】

発売日:2022/11/29

販売価格:1,800円+税

-

このレトロゲームを遊べ!

発売日:2019/05/29

販売価格:1,780円+税

-

特濃!あなたの知らない秋葉原オタクスポットガイド

発売日:2019/03/25

販売価格:1,380円+税

-

わがままDIY 3

発売日:2018/02/28

販売価格:980円+税

-

忍者増田のレトロゲーム忍法帖

発売日:2017/03/17

販売価格:1,680円+税

-

楽しいガジェットを作る いちばんかんたんなラズベリーパイの本

発売日:2016/09/23

販売価格:2,400円+税

-

DVDで分かる! 初めてのパソコン自作

発売日:2016/03/29

販売価格:1,480円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』2

発売日:2015/12/10

販売価格:1,280円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 風雲編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 怒濤編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

わがままDIY 2

発売日:2015/02/27

販売価格:980円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』

発売日:2014/12/05

販売価格:1,280円+税

-

-

わがままDIY 1

発売日:2011/12/22

販売価格:980円+税

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。

*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。

ユーザー登録から アンケートページへ進んでください

45nmプロセスルールのCPUとして先行したCore 2 Extreme QX9650では4GHzオーバーの結果報告が続々と上がり、45nmのすごさを印象付けることになった

45nmプロセスルールのCPUとして先行したCore 2 Extreme QX9650では4GHzオーバーの結果報告が続々と上がり、45nmのすごさを印象付けることになった