| その他の特集(2011年) | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| TEXT:編集部 遠山健太郎 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

ハイエンドからローエンド、シングルコアからクアッドコアまで、CPUにはさまざまな種類があるが、やはり気になるのが消費電力。多過ぎず少な過ぎず、最適な電源を選びたいところだ。 ハイエンドからローエンド、シングルコアからクアッドコアまで、CPUにはさまざまな種類があるが、やはり気になるのが消費電力。多過ぎず少な過ぎず、最適な電源を選びたいところだ。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 動作クロックが3GHzを超えて以降、クロックがなかなか上がらず、消費電力ばかりが増えていく停滞気味の状況の中、突如現われた高性能かつ低消費電力のCore 2 Duoによって、現在に続くCPU市場の活況が始まったのは記憶に新しい。あれから1年半、Intel製CPUはハイエンドからローエンドまでCoreマイクロアーキテクチャのモデルがズラリと並び、ライバルのAMDも、Athlon X2のような低消費電力モデルに人気が集まっている状況だ。 しかしその一方、ハイエンドだけでなくミドルレンジにも製品が投入され始めたクアッドコアCPUにより、再びCPUのTDP(Thermal Design Power)は増加傾向にある。熱い熱いとさんざん騒がれたPentium DのTDPは95~130Wだったが、現在人気を集めるCore 2 Quad Q6600のTDPも95W。2008年第1四半期の発売がアナウンスされているAMDのPhenom 9900のTDPは、なんと140Wに達している。静かでよく冷えるCPUクーラーの登場や大出力電源の普及によって、Pentium D時代ほどTDPの増加は騒がれていないが、今後さらにクアッドコアCPUが低価格帯に下りてくることで、消費電力と発熱によるトラブルに悩まされるユーザーが増えるのは間違いなさそうだ。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| ここでは、現在人気のCPUをTDPの数値によって三つに分類し、それぞれのクラスに必要な電源容量を見ていこう。今回は、チップセット内蔵のグラフィックス機能を使った環境、ミドルレンジビデオカードを使った環境、ハイエンドビデオカード2枚によるSLI環境と、3種類のパーツ構成を用意し、それぞれのCPUと組み合わせ、アイドル時と3DMark06実行中の高負荷時のシステム全体の消費電力をワットチェッカーにより測定している。なお、SLI構成でのテストが含まれる関係上、750Wという比較的大出力の電源ユニットを利用している。それ以外のパーツは最小限の構成のため、ユーザーの環境によっては、さらに消費電力が大きくなることを念頭に、右のグラフを見てほしい。 まず目につくのはSLI時の消費電力の大きさだ。しかし、SLIのようなマルチGPU環境を利用するユーザーであれば、CPUよりもビデオカードの消費電力を気にして、600~700Wクラスの電源ユニットを選択しているだろう。今回は2枚のビデオカードによるSLIだが、3-way SLIやCrossFireXのようにさらに多くのビデオカードを利用できる環境が整いつつあり、実際に700~800Wの電力を消費するマシンも存在する。二つのクアッドコアCPUと4枚のビデオカードを搭載可能なIntelの「Skulltrail」プラットフォームでは、1,000Wクラスの電源を推奨すると言われていることからも、今後の拡張も見据えたゲームマシンでは、やはり700Wクラス以上の電源ユニットがあると安心できるだろう。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 【測定環境】 マザーボード:ASUSTeK Striker II Formula(NVIDIA nForce 780i SLI)、BIOSTAR TF7150U-M7(NVIDIA 7150+nForce 630i) メモリ:センチュリーマイクロ CD1G-D2U800(PC2-6400 DDR2 SDRAM 1GB)×2 ビデオカード:MSI NX8600GT-MTD256E(GeForce 8600 GT)、GeForce 8800 GTXリファレンスカード×2 HDD:Seagate Barracuda ES ST3750640NS(Serial ATA 2.5、7,200rpm、750GB) 電源:Corsair Memory CMPSU-750TX(750W) OS:Windows Vista Ultimate |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| さらにゲームマシンでは、電源ユニットが備えるコネクタの種類と数、+12V出力の系統数とアンペア数にも注目すべきだ。とくにハイエンドビデオカードが要求するPCI Express補助電源コネクタについては、ピン数(6ピンか8ピンか)とその数に注意して製品を選びたい。+12V出力については、複数の系統に分割(1系統あたり10~20A程度)することで各ラインの負荷を下げ、安定した電力を供給することを狙った製品と、数十Aの大電流を1系統に集中させることで、SLIなど、瞬間的に大量の電力を要求する環境にも対応できる製品に分かれている(1系統にまとめるか分割するか、スイッチでモードを切り換え可能な製品もある)。こうした点に気を付けて、各自の環境に合わせた最適な製品を選ぶようにしたい。 | ||||||||||||||

20~100%の負荷時の全域で80%以上の変換効率を備える電源ユニットの認証プログラム「80PLUS」。このようなロゴが化粧箱に印刷された製品も増えている 20~100%の負荷時の全域で80%以上の変換効率を備える電源ユニットの認証プログラム「80PLUS」。このようなロゴが化粧箱に印刷された製品も増えている |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

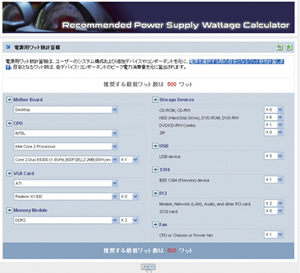

| 一方、ミドルレンジビデオカードとオンボードグラフィックス環境だが、高負荷時でもそれぞれ200W、100Wを下回る消費電力だった。現在主流の400W電源でも十分余裕がある結果だ。クアッドコアのCore 2 Extreme QX9650(TDP 130W)がデュアルコアのCore 2 Duo E6600(同95W)をほとんどの場面で下回っているが、45nmプロセスで製造されるPenrynファミリーは、TDPの値から受ける印象よりも消費電力は小さい傾向にある。TDPはあくまで“最大”放熱量の値であるため、消費電力の平均値は65nmプロセスのCPUよりも下がっていると思われる。 ビデオカード以外にもHDDを多数搭載していたり、CPUをオーバークロックしたりしていると、意外に多くの電力を消費する。電源は長期間利用できるパーツだけに、今後の拡張も考えて、多少の余裕は見ておいたほうがよいだろう。 |

||||||||||||||

ASUSTeKのWebサイトでは、システム全体の電源消費量の目安を計算できる ASUSTeKのWebサイトでは、システム全体の電源消費量の目安を計算できる |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

サイト内検索

DOS/V POWER REPORT 最新号

-

-

DOS/V POWER REPORT

2024年冬号発売日:12月28日

特別定価:2,310円

書籍(ムック)

-

PC自作・チューンナップ虎の巻 2023【DOS/V POWER REPORT特別編集】

発売日:2022/11/29

販売価格:1,800円+税

-

このレトロゲームを遊べ!

発売日:2019/05/29

販売価格:1,780円+税

-

特濃!あなたの知らない秋葉原オタクスポットガイド

発売日:2019/03/25

販売価格:1,380円+税

-

わがままDIY 3

発売日:2018/02/28

販売価格:980円+税

-

忍者増田のレトロゲーム忍法帖

発売日:2017/03/17

販売価格:1,680円+税

-

楽しいガジェットを作る いちばんかんたんなラズベリーパイの本

発売日:2016/09/23

販売価格:2,400円+税

-

DVDで分かる! 初めてのパソコン自作

発売日:2016/03/29

販売価格:1,480円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』2

発売日:2015/12/10

販売価格:1,280円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 風雲編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 怒濤編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

わがままDIY 2

発売日:2015/02/27

販売価格:980円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』

発売日:2014/12/05

販売価格:1,280円+税

-

-

わがままDIY 1

発売日:2011/12/22

販売価格:980円+税

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。

*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。

ユーザー登録から アンケートページへ進んでください

CPUの例

CPUの例 CPUの例

CPUの例 CPUの例

CPUの例