Quick Sync Videoでエンコードライフを快適に

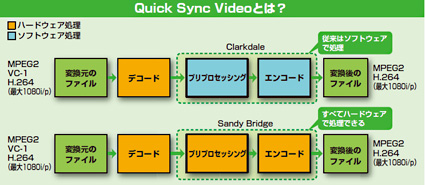

Quick Sync Videoとは、簡単に言えば専用回路として実装されたMPEG2/MPEG4 AVC用ハードウェアエンコーダだ。Intelのエンコード処理に対する姿勢はこれまで、CPUパフォーマンス、あるいは拡張命令の強化で高速化を図るというものだった。Sandy Bridgeではハードウェアエンコーダを積むことで、CPU負荷を抑制し、それにより消費電力を抑え、さらに専用回路で高速に処理するという選択を行なったわけだ。また、CoreシリーズにはClear Video Technologyというハードウェアデコーダも搭載されている。これによりデコード→エンコードという一連の流れがハードウェアで処理できるようになった。

ではQuick Sync Videoを使うために必要な環境とはどのようなものだろうか。まず、チップセットによって利用可否が異なる。現在、Sandy Bridge向けチップセットとしてはIntel P67とH67/H61が登場している。このうち、ビデオカードが必須で統合GPUが利用不可となるP67では利用できない。また、H67/H61でもビデオカードを利用している場合は利用できない。要は統合GPUを利用している状態でなければいけない。

さらに、エンコードアプリケーションがQuick Sync Videoをサポートしている必要もある。国内でも支持の高いTMPGEnc Video Mastering Works 5なども対応を果たしている。

さて、Sandy BridgeにはGPU仕様の異なる複数の製品があり、対応アプリケーションも出揃ってきた。ここで、Quick Sync Videoの疑問となる部分について次ページより検証していこう。

対応ソフトが必須

Quick Sync Videoはアプリケーション側のサポートが必要だ。この点は、GPUをエンコードに活用するNVIDIA CUDAやAMD APPと同様。しかし対応アプリケーションは着実に増えている

| グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 2000 |

|---|---|---|

| 搭載CPU | Core i7-2600K/2500K | それ以外のSandy Bridgeモデル |

| 実行ユニット数 | 12 | 6 |

| 上限クロック | 1,350/1,100MHz | 1,350/1,250/1,100MHz |

| 対応DirectX | 10.1 | 10.1 |

| 対応Shader Model | 4.1 | 4.1 |

| HDMIバージョン | 1.4 | 1.4 |

| Quick Sync Video | ○ | ○ |

主なQuick Sync Video対応ソフト

・Arcsoft MediaConverter 7

・Arcsoft MediaImpression 3 HD

・CyberLink MediaEspresso 6.5

・CyberLink PowerDirector 9

・ペガシス TMPGEnc Video

Mastering Works 5

・LoiLo LoiLoScope 2

など

内蔵GPUの実行ユニット数は影響する?

Sandy Bridgeが統合するGPUには大きく二つの種類がある。Core i7-2600KやCore i5-2500Kなど、Kシリーズが搭載しているIntel HD Graphics 3000、そしてそのほかの製品で搭載しているIntel HD Graphics 2000 だ。この2種類の機能は、実行ユニット(EU)の数が12対6と大きく異なり、ここがQuick Sync Videoに影響するのではないかと懸念する方も多いだろう。しかし、実際にCore i7-2600Kと2600で比較したところ、両者の間に誤差以上の違いはない結果となった。定格クロックで十分、そしてQuick Sync Videoを活用したいという方は、あえてKシリーズにこだわる必要はない。

しかし、Sandy Bridgeのラインナップには、最大GPUクロックの異なる製品がいくつもある。その辺りの違いはどうなのか、ここに疑問を持つ方は次の計測結果をチェックしてほしい。

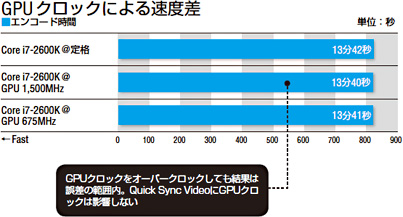

GPUクロックの影響は?

Core i7-2600Kと2600はともにGPUクロックが最大1,350MHzとなっている。では、このGPUクロックが異なる場合はどうだろう、というのが次の計測データだ。一つは1,500MHzにGPUクロックをOCし、もう一つは675MHzに下げているが、こちらも誤差の範囲に収まってしまった。

これにより、GPU機能のグレードによるQuick Sync Videoへの影響は否定されたわけだが、とはいえQuick Sync Videoを利用したエンコードでもある程度CPUリソースを要し、上位モデルのほうがより高速なエンコードが可能だ。さらに、フィルタなどをソフトウェアで加えていくことを考慮すると、CPUクロックやコア数など、これまで同様にCPUパフォーマンスにも気を配ったほうがよいだろう。

エンコードソフトが違うと速度も変わる?

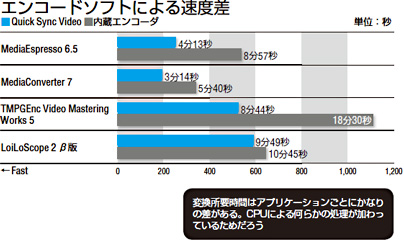

現在Quick Sync Videoに対応を表明しているアプリケーション(β版含む)から4製品をピックアップし、それぞれできる限り統一した条件でトランスコードしてみたのが次の検証データだ。なお、MediaEspresso 6.5は高速変換と高画質という二つの画質オプションが用意されているが、今回は高画質で計測している。高速変換は2分20秒と、確かに超高速な結果が出たものの、画質に問題があったためである。

結果は、どれもQuick Sync Videoを有効とした場合のほうが短時間で処理できているが、その所要時間はトランスコードに特化したアプリケーションでは4分前後、編集機能などを備えた高性能なアプリケーションでは10分弱と分かれている。また、各アプリケーション内蔵のエンコーダと比較した場合の向上率も大きく異なる。各社独自にソフトウェアベースのエンコーダを搭載しているためだ。

【検証環境】

CPU:Core i7-2600K(3.4GHz)、マザーボード:GIGABYTE GA-H67A-UD3H-B3(rev. 1.1)(Intel H67)、メモリ:ノーブランド PC3-10600 DDR3 SDRAM 4GB×4、HDD:Western Digital WD Caviar Blue WD5000AAKS(Serial ATA 2.5、7,200rpm、500GB)、OS:Windows 7 Ultimate SP1 64bit版、変換内容:1,440×1,080ドット、29.97fps、17分40秒のAVCHDファイルを、同解像度、29.97fps、6MbpsのMPEG4 AVC/H.264形式のファイルに変換