|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| TEXT:多和田新也、Ta 152H-1、編集部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Intelが今年1月にリリースした、新デュアルコアCPU「Core Duo」と「Pentium XE/D 9xx」。 いずれもこれまでの同社のCPUから着実にブラッシュアップされており、そのアーキテクチャ、スペックに魅力を感じている方も多いのではないだろうか。本企画では、両製品の特徴やマザーボードの対応状況、使用上のポイントなどを押さえていきたい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| TEXT:多和田新也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| モバイル向けCPUとして初めてのデュアルコアとなるのがCore Duoシリーズだ。その製品名から分かるとおり、1993年に登場して以来メインストリームCPUに使われ続けてきた「Pentium」ブランドではなく、新たな「Core」ブランドを冠しているのも特徴だ。デュアルコア製品はCore Duo、シングルコア製品はCore Soloというシリーズ名となる。 Core Duoシリーズには通常版が4モデル、低電圧版が2モデルの計6モデルがラインナップされる。TDP(Thermal Design Power:熱設計消費電力)は前者が31W、後者が15W。本稿を執筆している2月中旬の時点では通常版のリテール品が出回っているのみだ。 TDPに関しては、Dothan(ドタン)コアのPentium Mが最大27Wであることと比較すると若干ながら増えていることになる。しかしながら、デュアルコア化され、2次キャッシュも増量されたことを考慮すると、わずか4Wの増加に収まっているという見方もできる。これには、各コアの動作周波数やアイドルステートを独立して変更できるDynamic Power Coredinationや、従来のDeeper Sleep(C4)ステートよりさらに消費電力を抑えるDeep C4と呼ばれる新たなステートを加えるなど、強化された省電力機能の効果が大きい。デスクトップPC向けデュアルコアCPUのPentium XE/DシリーズのTDPは130Wもしくは95Wであるのに対し、Core Duoシリーズはデュアルコアによるパフォーマンス面のメリットに加え、低発熱で低消費電力という魅力を持つことから、小型で静音性に優れるデスクトップPCを実現する製品としても期待がかかる。 また、2次キャッシュに関してDothanコアのPentium Mの1MBから2MBへ増量されている。この2次キャッシュはCore Duoの大きな特徴となっており、Pentium XE/DやAthlon 64 X2と異なり、二つのコアが一つの2次キャッシュを共有する構造になっている。Core Duoでは各コアが独立して省電力制御を行なえるようになっているが、極端な例で言えば、一つのコアが集中して稼動する場合にすべての2次キャッシュを独占する、といったことが可能となる。また、キャッシュが二つに分かれることで発生する調停が不要になるというメリットも大きい。 このほか、システムバスクロックが533MHzから667MHzへとアップしている点も、これまでのPentium Mからの大きな変更点と言える。二つのコアが並列動作するためメモリとのアクセスはより大きくなるわけで、この変更はパフォーマンス面で大きな意味を持つ。また、Pentium XE/Dでは各コアがFSBを持っていたのに対して、Core DuoはCPU内に調停機能を持たせることで、FSBを一本化しているのも特徴となる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

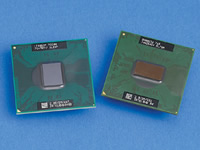

DothanコアのPentium M(右)とYonah(ヨナ)コアのCore Duo(左)の表面。Dothanコアのダイは6.99×12.54mm(約87.7mm2)、Core Duoのダイは11.1×8.2mm(約91mm2)で、65nmプロセスへのシュリンクによりデュアルコアながらダイサイズはそれほど大きくなっていない DothanコアのPentium M(右)とYonah(ヨナ)コアのCore Duo(左)の表面。Dothanコアのダイは6.99×12.54mm(約87.7mm2)、Core Duoのダイは11.1×8.2mm(約91mm2)で、65nmプロセスへのシュリンクによりデュアルコアながらダイサイズはそれほど大きくなっていない |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coreラインナップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 価格はすべて2月17日「AKIBA PC Hotline!」調べ ※シングルコア |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

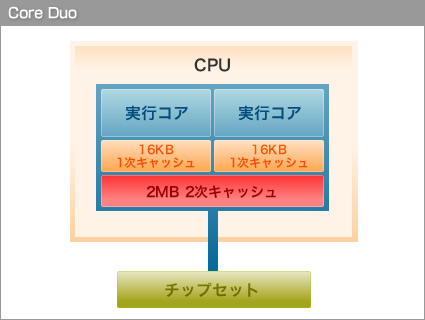

| 2次キャッシュが二つのコアで共有されているのが大きな特徴。片方のコアがすべての2次キャッシュを使うことも可能だ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

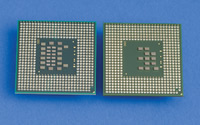

Core Duo(左)、DothanコアのPentium M(右)、ともに、478ピンのパッケージとなる。しかしながら、各ピンの役割は両製品で異なるほか、レイアウトもピンのない部分がB2部からA2部へと変更になっているので互換性はない Core Duo(左)、DothanコアのPentium M(右)、ともに、478ピンのパッケージとなる。しかしながら、各ピンの役割は両製品で異なるほか、レイアウトもピンのない部分がB2部からA2部へと変更になっているので互換性はない |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて、このCore Duoシリーズを自作PCで利用したいという人は少なくないだろう。そのとき気になるのが、対応マザーボードの問題だ。同じノートPC向けCPUのPentium Mでも一部のメーカーからデスクトップPCで利用可能なmicroATXマザーボードなどが登場しているが、その製品数は決して多くなかった。しかしCore Duoは、Intel自身がリビングなどで利用するエンタテイメントPCなどへの利用を打ち出している背景もあって、自作PCで利用できるデスクトップPC向けマザーボードも複数のメーカーから豊富に発売される見込みだ。 また、従来のPentium Mではチップセットもモバイル用途に向けた製品しかラインナップされていなかった。モバイル用チップセットは、その対象ソリューションの物理的容量の小ささもあって、デスクトップPC用に比べると機能が絞られている点が多く、自作用途にはもの足りないスペックとなる。また、デスクトップPC用チップセットを利用し、強引にPentium Mに対応させた製品も見られたが、技術力が必要な製品で、価格が高めになる上にどのマザーボードメーカーでも生産できるわけではない。 しかしながら、Core DuoシリーズにはIntel 945GTという、デスクトップPC向けのCore Duo対応チップセットがリリースされている。また、South Bridgeについても、モバイル用のICH7-MをベースにRAID対応やQuick Resume TechnologyなどのViivに関する機能をサポートしたICH7-M DHをラインナップ。こうしたデスクトップPC向けのガイドラインが示されていることはマザーボードメーカーにとっても開発の敷居が低いわけで、実際、このIntel 945GTを搭載したマザーボードを予定しているメーカーは多い。 ちなみに、CPU自体はPentium Mと同じくμPGA478パッケージのものを利用することになる。ただし、ピンのレイアウトは一部異なる。Pentium MはA1/B2部と呼ばれる部分にピンがなく、Core DuoはA1/A2にピンがないレイアウトになっているのだ。Pentium M向けマザーボードの多くは、A1部のみを埋めた479のホールのあるソケットを採用していたため、これらのマザーボードにはCore Duoを挿すことができてしまう。しかしながら、各ピンの役割がPentium MとCore Duoでは異なるほか、Core Duoの動作には対応チップセットが必要で、これまでPentium M用に発売されていたマザーボードは利用できないと考えてよい。自作を行なう折には、最低でもCPU+マザーボードの予算を考えておきたい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Core Duo(左)、DothanコアのPentium M(右)、ともに、478ピンのパッケージとなる。しかしながら、各ピンの役割は両製品で異なるほか、レイアウトもピンのない部分がB2部からA2部へと変更になっているので互換性はない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Core Duo対応のデスクトップ用チップセットIntel 945GT。内蔵グラフィックスも強化されている。今後続々と搭載マザーボードが発売される Core Duo対応のデスクトップ用チップセットIntel 945GT。内蔵グラフィックスも強化されている。今後続々と搭載マザーボードが発売される |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

サイト内検索

DOS/V POWER REPORT 最新号

-

-

DOS/V POWER REPORT

2024年冬号発売日:12月28日

特別定価:2,310円

書籍(ムック)

-

PC自作・チューンナップ虎の巻 2023【DOS/V POWER REPORT特別編集】

発売日:2022/11/29

販売価格:1,800円+税

-

このレトロゲームを遊べ!

発売日:2019/05/29

販売価格:1,780円+税

-

特濃!あなたの知らない秋葉原オタクスポットガイド

発売日:2019/03/25

販売価格:1,380円+税

-

わがままDIY 3

発売日:2018/02/28

販売価格:980円+税

-

忍者増田のレトロゲーム忍法帖

発売日:2017/03/17

販売価格:1,680円+税

-

楽しいガジェットを作る いちばんかんたんなラズベリーパイの本

発売日:2016/09/23

販売価格:2,400円+税

-

DVDで分かる! 初めてのパソコン自作

発売日:2016/03/29

販売価格:1,480円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』2

発売日:2015/12/10

販売価格:1,280円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 風雲編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 怒濤編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

わがままDIY 2

発売日:2015/02/27

販売価格:980円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』

発売日:2014/12/05

販売価格:1,280円+税

-

-

わがままDIY 1

発売日:2011/12/22

販売価格:980円+税

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。

*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。

ユーザー登録から アンケートページへ進んでください