SSDの基本を理解して

性能の違いや製品の傾向を見きわめる

30GBクラスの小容量から512GBの大容量モデルまで、さまざまな容量の製品が販売されているSSDだが、Webサイトに掲載されているSSDのスペックを理解するには、容量だけでなく基本的な構造も理解できるようにしておきたい。ここでは一般的なSSDの作り、主要なパーツの性能差や機能について解説していく。

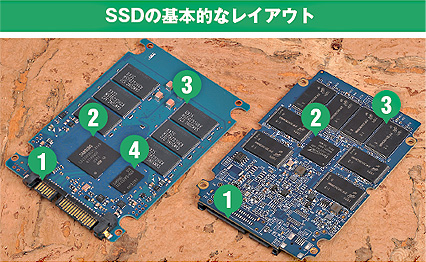

SSDの基本構造は各メーカーで大きな差はない

SSDは、多少の配置の違いはあるものの、コントローラ、フラッシュメモリを中心に、各製品同じような構成で設計されている。SSDの性能はコントローラで決まっており、エラー訂正やデータ圧縮機能などの特色がある。情報を記録するのがフラッシュメモリで、コントローラがアクセスできるフラッシュメモリの数(チャンネル数)で速度が決まる。最近ではDDR NANDやeMLCと呼ばれる高速、高信頼性を特徴とするものが登場してきている。外部キャッシュは必須ではなく、あえて搭載せずに低価格化を図った製品もある。また、SandForce系コントローラではキャッシュをチップに内蔵していると推察される。

【1】インターフェース

一部にはUltra ATAも見られるが、2.5インチ製品ではSerial ATA 2.5が主流。3.0(6Gbps)を採用してさらなる速度向上を果たした製品もある

【2】コントローラ

速度、信頼性などSSDの性能を決定する心臓部。ここから同時にアクセスできるフラッシュメモリのチャンネル数で速度が左右される

【3】NAND型フラッシュメモリ

SSDのデータを記録するチップ。内部のダイを積層することで、容量を増加させている。現在のチップあたりの最大容量は、16積層の64GB

【4】外部キャッシュ

フラッシュメモリに記録する情報の管理テーブルなどとして使用される。余剰の部分をリード/ライトキャッシュにも利用できる

各製品に搭載されている主なコントローラ

Indilinx Barefoot

2009年のSSD人気を支えたコントローラ。最近になって採用例が減ったが、改良が続けられており、その性能は現在でも十分高い

Intel PC29AS21BA0

Intel製の上位モデルと低価格モデルに採用されているコントローラ。登場からすでに2年ほど経過するが、現在でも性能はトップクラス

JMicron JMF616

SSDの黎明期に低価格製品には必ず搭載されていたコントローラがJMF602。JMF616は最新の4世代目で、さらなる高速化を果たしている

Marvell 88SS9174

フラッシュメモリへの最大10チャンネルの並列アクセスに対応した、高性能コントローラ。現在唯一の、Serial ATA 3.0対応品でもある

Samsung

S3C29MAX01-Y340

第3世代のコントローラ。最新の高速フラッシュメモリ「DDR NAND」に対応している点が特徴で、非常に優れた性能を発揮している

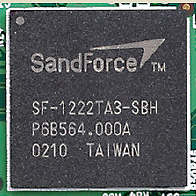

SandForce SF-1222

最近、採用例が急増しているコントローラ。データを圧縮する記録方式や、大きな予備領域など、オリジナリティの強い仕組だ

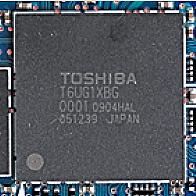

東芝 8NCF618GBT

記録精度や製品寿命などで市場からの評価が高い、東芝自社開発のコントローラ。リビジョンアップによる改良などが加えられている

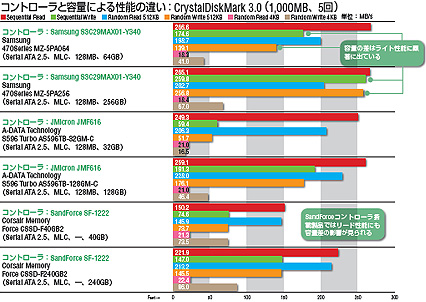

同じ製品・コントローラでも容量によって速度が異なる

SSDの速度はコントローラから同時にアクセスできるフラッシュメモリ(ダイ)の数で決まる。容量(フラッシュメモリの数)が少ないと速度が下がるのはこのためだ。1ダイあたりの速度が10MB/sだとすると、5個のダイに同時にアクセスすれば50MB/sの速度となるわけだ。容量が大きい製品は、1チップ内のダイの積層数が多く、見た目で基板上のチップの実装数が同じでも、ダイの数が多いからより高速ということになる。それでも速度に差がない場合では、これらの速度が、コントローラやインターフェースの性能などによって頭打ちになっている可能性がある。

SSDの性能低下の抑止剤

Trimコマンドとは?

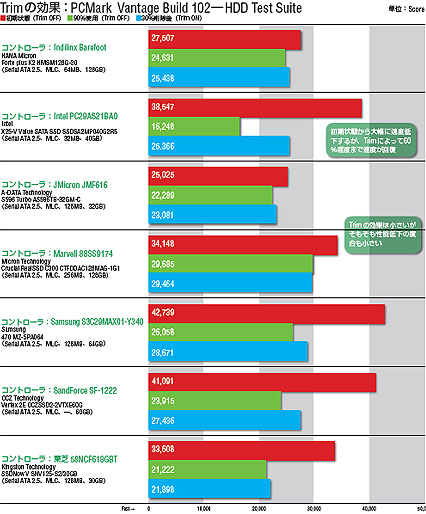

SSDは、長期間使用して空き領域が少なくなると速度低下することが知られている。空き領域にそのままデータを記録するより、過去にデータが存在し不要になった領域を物理消去してから記録するほうが時間がかかるからだ。この問題を解決するとされるのが「Trim」コマンドだ。Trimは、ごみ箱から消去したデータなど不要になった領域の情報をOSからSSDに通知するコマンドである。SSDは、受け取った情報を内部管理に使用でき、たとえばTrimコマンドをトリガーに、アイドル中に不要な領域を物理消去するという使用方法が考えられる。

下のグラフのように、Intel製品では速度低下も大きいが、Trimによる回復効果も大きい。これは、上記のようにTrimコマンド→物理消去を積極的に行なっている効果だと思われる。しかし、物理消去は記録回数を増やし、SSDの製品寿命を縮める危険性もはらんでいる。ほかの製品がそれほど劇的な効果を見せていないのは、そういった事情を配慮している可能性が高い。

【検証環境】

CPU:Intel Core i7-940(2.93GHz)、マザーボード:GIGABYTE GA-X58A-UD7(rev. 1.0)(Intel X58+ICH10R)、メモリ:Corsair Memory XMS CMX6GX3M3A1333C9(PC3-10600 DDR3 SDRAM 2GB×3)、ビデオカード:玄人志向 RH5770-E1GHD/DP/G3(ATI Radeon HD 5770)、システムSSD:東芝 THNSNB030GBSJ(Serial ATA 2.5、MLC、30GB)、OS:Windows 7 Ultimate 64bit版