コンセントから↓

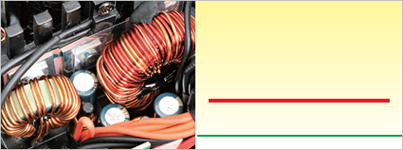

【1】交流を入力する(入力回路)

家庭用コンセントから入力されるのは電圧が波打つように周期的に変化する交流だ。突入電流(電源投入時などに一時的に流れる大電流)を抑制するサーミスタや、高周波ノイズをカットするローパスフィルタ(一定周波数より高い周波数を通さない回路)用のコイルやコンデンサで構成される。

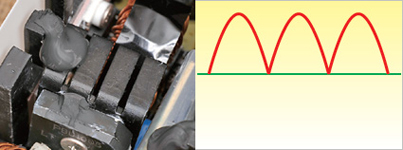

【2】脈流に変換する(整流回路)

交流の正弦波(周期的に変化する波)を「脈流」と呼ばれる連続した山のような波形の電流に変換する。この作業を整流(全波整流)と言う。この全波整流には、一方向にしか電流を流さない性質を持つダイオードを四つ組み合わせた「ダイオードブリッジ」という部品を利用する。

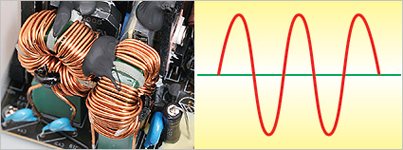

【3】力率を改善する(PFC回路)

交流では見かけの電力(皮相電力=電圧×電流)と、実際に消費される電力(有効電力)に差があり、皮相電力に対する有効電力の割合を力率と言う。この差の原因は電圧と電流の周波数のタイミング(位相)のズレだ。MOSFETやコイルなどで構成されるPFC回路はこの位相のズレを修正して効率を向上する。(青の波形は電流)

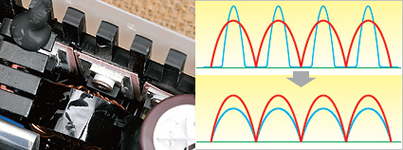

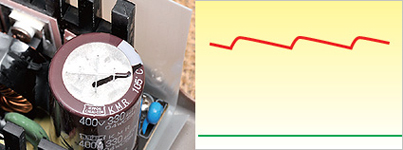

【4】脈流を直流に変換(平滑回路)

コンデンサを使い、脈流の山形を直流のまっすぐに近い形にしていく。この作業を平滑化と言う。コンデンサは電圧をかけると充電し、電圧が下がると放電し、電圧を維持するように働く性質がある。脈流の電圧の高い部分では充電され、電圧が低い部分では放電されることで直流に近い形になるわけだ。

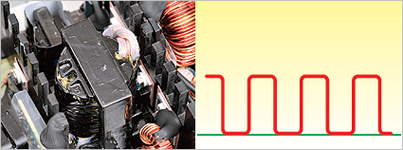

【5】高周波に変換(スイッチング回路)

高速でスイッチングを行なう(ON/OFFを繰り返す)ことで、波状の高周波に変換する。ON/OFFのスイッチにはMOSFET(電界効果トランジスタ)という部品を利用する。ここでこのような作業を行なうのは、高周波のほうがこの後段階で電圧を変換する役割を果たすトランスを小さく、かつ軽くできるためである。

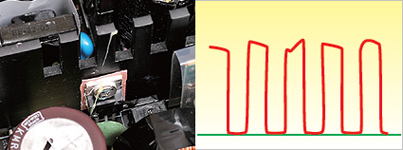

【6】デューティ比を調整する(スイッチング回路制御部)

MOSFETのON/OFF制御はPWMコントローラで行なう。負荷変動や入力電圧変動などに対応するため、出力部からフィードバックされた電圧と基準電圧を比較し、スイッチングのON時間を変えてデューティ比を調整する。フィードバック電圧が高い場合はONの時間を短く、電圧が低い場合はONの時間が長くなるように調整する。

【7】電圧を下げる(変圧部)

変圧器(トランス)を使って電圧を下げる。変圧器は鉄芯に2組以上のコイルを巻いた構造になっており、1次側のコイルに電流を流すと電磁誘導により2次側のコイルに電流が流れる。出力電圧は1次側と2次側のコイルの巻き数で決まり、2次側コイルのタップ位置を変えることで複数の電圧を取り出せる。

【8】再び整流する(整流回路2次側)

変圧器から出力された電流はスイッチング回路によって高周波の波形にされたものなので、ここで再び整流を行ない、直線に近い形に戻す。交流と違いマイナス側の波形があるわけではないので、ここでの整流にはダイオードブリッジではなく、2組のダイオードを利用するのが一般的だ。

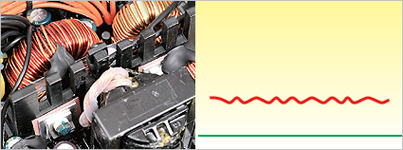

【9】平滑回路(2次側)

コンデンサとコイルを使って平滑化する。いかに交流成分(波打つような電圧変動)のない、直線に近い電流を作れるかがポイントだ。1次側のような耐圧の高いコンデンサは必要ないが、高周波での低ESR(抵抗値の一つ)、および高速応答が求められ、最近では固体コンデンサが使われる場合もある。