|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| TEXT:Ta 152H-1 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

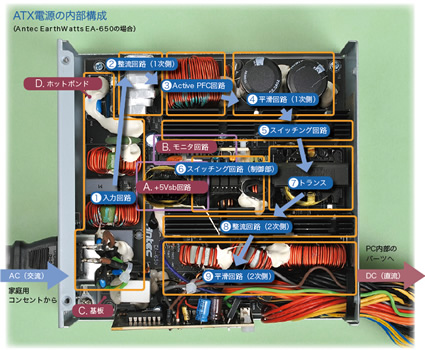

| PCは登場当初からスイッチング電源が使われており、1990年代後半までの20年間はPC/AT互換機に搭載されていた電源から回路設計、使用デバイスが大きく変わることがなかった。スイッチング電源の技術はその間も進化していたのだが、自作PCの電源はコスト優先で従来の回路設計のまま低コスト化だけが求められる時代が続いた。 しかし、CPUやビデオカードをはじめとしたパーツが進化し、ATX規格で電源の外寸が策定されているにもかかわらず大出力が求められるようになったため、必然的に同一の外寸で、より大きな出力を得るために回路設計、使用デバイスが改良された。また、高調波の抑制が法的に定められ、電力をより効率的に使用するためのPFC(Power Factor Correction)への取り組みが必要となった。今では省エネのニーズからも高効率化がより一層強く求められるようになっている。 特殊な製品を除けばPC用電源の回路構成は同じであり、一つを理解すればすべての電源について、その基礎を知ることができる。今回は定番製品の一つである、AntecのEarthWatts EA-650を例に隅から隅まで紹介してゆこう。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

(1)入力回路 (1)入力回路AC電源の入力部には突入電流を抑制する保護回路やノイズ低減フィルタが取り付けられている。ここから入力された電力はノイズフィルタ回路のXコンデンサ、Yコンデンサ、チョークコイル、突入電流防止用のサーミスタといった部品を通って、1次側の整流回路に出力される。 |

||||||||||||||

(2)整流回路(1次側) (2)整流回路(1次側)順方向の電流は流し、逆方向の電流を流さないダイオードの性質を利用して交流電源を整流(交流電力を直流電力に変換すること)する。整流回路を通ることにより、電力の流れる方向が一方向になり、電圧が0からピーク値の間で変動する脈流となる。 |

||||||||||||||

(3)Active PFC回路 (3)Active PFC回路コンデンサ入力型の平滑回路はパルス状の断続的な電流波形になり、力率(交流を直流に変換するための効率)が悪化する。高調波規制からスイッチング電源の力率改善が求められるようになった結果、平滑回路の前に力率改善のためのPFC回路を入れる電源が多くなった。 |

||||||||||||||

(4)平滑回路(1次側) (4)平滑回路(1次側)脈流を安定させるための回路。コンデンサは、電圧がかかっているときは電荷を蓄え、電圧がかかっていないときは蓄えた電荷を放出する特性を持つ。これを利用して脈流の電圧変動を抑え、安定した直流を作り出す。平滑回路のコンデンサは電源出力に応じた容量が必要で、一般にアルミ電解コンデンサが使われる。 |

||||||||||||||

(5)スイッチング回路 (5)スイッチング回路平滑回路(1次側)で直流化された電力は、スイッチング回路でON/OFFされることで数kHz以上のパルス状の電力となる。古いPC電源のスイッチング回路はパワートランジスタが多かったが、より高周波化に対応できるパワーMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)が一般的である。 |

||||||||||||||

(6)スイッチング回路(制御部) (6)スイッチング回路(制御部)スイッチング回路の制御部。制御はPWM(Pulse Width Modulation)方式で行なう。出力電圧が低下しそうならスイッチのON期間を増やし、高くなりそうなときはOFF期間を増やすことで一定範囲の出力電圧を維持する。 |

||||||||||||||

(7)トランス (7)トランストランスは二つのコイルの巻き数比に応じて入力電圧を異なる電圧に変換して出力できる。これにより、各パーツが実際に使う電圧値に近い電力を出力する。トランスの入力側の巻き線を1次側、出力側を2次側と言う。 |

||||||||||||||

(8)整流回路(2次側) (8)整流回路(2次側)トランスからの出力はパルス状の電力のため、再度直流化する必要があるので、2次側にも整流回路と平滑回路を用意する。2次側の整流回路はこの電源のように2個のダイオードを組み合わせているものが一般的だが、パワーMOSFETを使った同期整流回路を用いることにより高効率化を狙うこともできる。 |

||||||||||||||

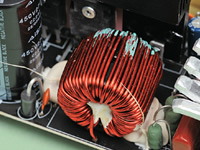

(9)平滑回路(2次側) (9)平滑回路(2次側)2次側の平滑回路には、コイルを直列に、コンデンサを並列に接続するLC回路を用いる。この時点での電流にはわずかなリップル(整流後の電流に残る電圧の変動)は残るが実用上問題のない範囲に収まっている。出力の変動が少ないことは電源の品質の指標となる。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

A.+5Vsb回路 A.+5Vsb回路スタンバイ電源はメイン電源とは独立して動作する必要があるため、メイン電源とは独立した電源回路として作られている。PCの消費電力を抑えるために積極的な電力制御を実施するようになった結果、スタンバイ電源に求められる電力が増大してきた。この結果、スタンバイ電源にもスイッチング回路が用いられることが一般的になっている。PC電源は通常、メイン電源のトランス、スタンバイ電源のトランス、そしてスイッチング回路によってはスイッチングデバイスの駆動用トランスといった2、3個のトランスが内蔵されている。 |

||||||||||||||

B.モニタ回路 B.モニタ回路電源は故障すれば発火する可能性があるため安全性を高める目的でさまざまなモニタ回路や安全回路が搭載されている。この電源では出力のモニタ回路をサブ基板上に実装し、監視を行なっている。電源はメイン回路の設計段階でのコストダウンが難しく、同じ出力で安価な電源を実現するにあたって、安全性を高めるための回路や部品を省略したり品質を落としたりすることがよく行なわれる。高価だからよい電源との保証にはならないが、廉価な電源は高価なものに比べ、品質や安全性が劣る可能性があることは気に留めておきたい。 |

||||||||||||||

C.基板 C.基板コンデンサや回路を実装する基板には主に二つのタイプが使われている。一つは低価格な製品に採用されることの多い「紙フェノール基板」、もう一つは比較的高価な製品に採用される「ガラスエポキシ基板」である。紙フェノール基板は一般的に熱に弱く強度が低い。半面ガラスエポキシ基板は高価だがマザーボードやビデオカードの基板にも採用されており、熱に強く強度も高いのが特徴だ。 |

||||||||||||||

D.ホットボンド D.ホットボンド電源のカバーを外した写真を見たときに気になる点の一つがいたるところに塗られたホットボンドだろう。このホットボンドを多用するのは、装着したチップなどの固定や熱結合の必要がある場合だけでなく、限られた体積の中に安全に部品を固定するための実装上の都合である場合も多い。ホットボンドは熱に強く、通電もしないので多少不格好に見えることがあっても品質に影響はないと思ってよい。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

サイト内検索

DOS/V POWER REPORT 最新号

-

-

DOS/V POWER REPORT

2024年冬号発売日:12月28日

特別定価:2,310円

書籍(ムック)

-

PC自作・チューンナップ虎の巻 2023【DOS/V POWER REPORT特別編集】

発売日:2022/11/29

販売価格:1,800円+税

-

このレトロゲームを遊べ!

発売日:2019/05/29

販売価格:1,780円+税

-

特濃!あなたの知らない秋葉原オタクスポットガイド

発売日:2019/03/25

販売価格:1,380円+税

-

わがままDIY 3

発売日:2018/02/28

販売価格:980円+税

-

忍者増田のレトロゲーム忍法帖

発売日:2017/03/17

販売価格:1,680円+税

-

楽しいガジェットを作る いちばんかんたんなラズベリーパイの本

発売日:2016/09/23

販売価格:2,400円+税

-

DVDで分かる! 初めてのパソコン自作

発売日:2016/03/29

販売価格:1,480円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』2

発売日:2015/12/10

販売価格:1,280円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 風雲編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 怒濤編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

わがままDIY 2

発売日:2015/02/27

販売価格:980円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』

発売日:2014/12/05

販売価格:1,280円+税

-

-

わがままDIY 1

発売日:2011/12/22

販売価格:980円+税

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。

*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。

ユーザー登録から アンケートページへ進んでください