|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| TEXT:北川達也 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| SSDは、採用されているNAND型フラッシュメモリの種類の違いで2種類のタイプの製品に分類される。一つが「SLC(シングルレベルセル)」タイプ。もう一つが、「MLC(マルチレベルセル)」タイプだ。 SLCは、一つの記録素子(セル)に1bitのデータを記録するタイプ(1bit/セル)のNAND型フラッシュメモリである。SLCは、MLCと比較して、とくにデータの書き込み速度が速く、信頼性が高いのが特徴である。現在の一般的なSLCタイプのSSDでは、1チップあたりリード25MB/s、ライト20MB/s程度の速度で、記録素子あたりの書き換え可能回数は10万回程度とされる。ただし、SLCは1セルに1bitしか記録できない構造上、大容量化には不向きで、容量あたりの単価も高くなる。このため、SLCのNAND型フラッシュメモリを使用したSSDは、基本的に信頼性が必要なサーバー用途などのハイエンド向け製品が主流で、今後もおそらくこうした傾向は変わらないだろう。 対してMLCは、一つの記録素子(セル)に2bit以上のデータを記録する多値技術を採用したNAND型フラッシュメモリである。現在主流のメモリチップは、一つの記録素子に2bit(4値)のデータを記録する2bit/セルのもので、MLCのSSDに採用されているNAND型フラッシュメモリの多くはこのタイプ。NAND型フラッシュメモリは、2bit/セルのチップ以外にも、3bit/セルのチップの量産がすでに開始されており、4bit/セルのチップも2009年中には量産が開始される見込みとなっている。いずれはこうした3bit/セルや、4bit/セルのNAND型フラッシュメモリを採用したMLCタイプのSSDが登場してくることになるだろう。 MLC SSDの特徴は、信頼性とデータの書き込み速度こそSLCに劣るものの、読み込みの速度はほぼ同等である点、大容量化しやすく容量あたりの単価が安い点にある。現在一般的な2bit/セルのMLCのリード速度は、SLCとほぼ同じ20~25MB/s程度だが、ライト速度は、約半分の10MB/s程度となっている。 注意したいのは、記録素子あたりの書き換え可能回数が、SLCの約1/10となる1万回程度とされること。そして、記録素子(セル)あたりの記録bit数が増加すればするほど書き込み速度は遅くなり書き換え可能回数も減少することだ。つまり、将来の登場が見込まれる3bit/セルのNAND型フラッシュメモリチップを採用したMLC SSDは、2bit/セルを採用した現行の製品よりも書き込み速度が遅く、書き換え可能回数も少なくなる。そして、当然のことながら4bit/セルのチップではさらに悪くなる。NAND型フラッシュメモリは、しきい電圧の違いでデータの管理を行なうが、多値化が進んでいくに従い、管理するしきい電圧が増え、各種のノイズが与える影響が大きくなる。結果としてコントロールが難しくなるだけでなく、絶縁層となるトンネル酸化膜の劣化がSLCより速くなり、書き換え回数が減少する。 2008年5月にバルク品が市場に登場し始めた当初のMLC SSDは、チップそのものの書き込み速度がSLCと比較して遅いだけでなく、メモリコントローラの性能も現在より劣っていた。このため、HDDの性能に遠くおよばないような製品も見られ、「MLC SSD=遅い」というイメージがあったのも事実だ。 しかし2008年後半、Intelから登場した製品を端緒とした最近のMLC SSDは、メモリコントローラの性能が大幅に高速化されたことで、トータルのリード/ライト性能が大きく向上している。一方で低価格化と大容量化も着実に進んでおり、こうしたことが一つのきっかけとなって、SSDが急速に話題を集めるようになったと言っても過言ではない。現在のMLC SSDは最大リード速度200MB/s以上、ライト速度も150MB/s以上を実現した製品も登場してきており、HDD以上に高速なリード/ライト性能を実現した製品も少なくない。今後のSSD市場は、MLCのSSDがリードしていくことになるはずだ。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

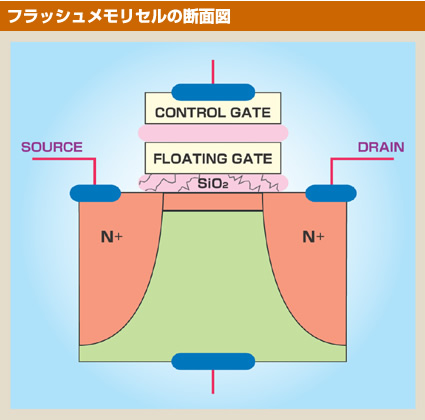

| NAND型フラッシュメモリは、書き換えを行なっていくと、絶縁層となるトンネル酸化膜(SiO2)が劣化し、記録できなくなる | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

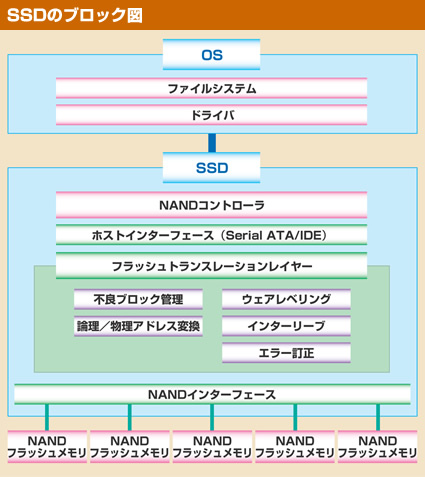

| NAND型フラッシュコントローラには、多くの機能が実装されている。SSDの性能は、NAND型フラッシュコントローラが握っている | ||||||||||||||

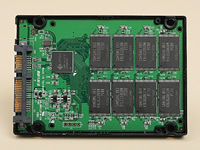

SSDは、フラッシュコントローラとNAND型フラッシュメモリで構成されており、いかにもメモリストレージという感じだ SSDは、フラッシュコントローラとNAND型フラッシュメモリで構成されており、いかにもメモリストレージという感じだ |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| SSDのように、物理的な記録媒体へのデータの書き込み回数が限定されるストレージでは、信頼性を確保するための技術が欠かせない。加えて、HDD以上のリード/ライト性能を実現するために、複数チップへの並列アクセスを行なう機能も必要となる。SSDにおいてこれらの制御をになうのがメモリコントローラである。 SSDの信頼性の確保は、コントローラに搭載された不良ブロックの管理やエラー訂正機能、ウェアレベリング機能などによって実現されている。 不良ブロックの管理は、エラーが発生してリード/ライトが行なえなくなった記録領域を正常な記録領域で代替するための、いわゆるディフェクトマネジメントと呼ばれている機能である。エラー訂正機能は、NAND型フラッシュメモリに記録したデータの信頼性を確保するためのもの。HDDのようなバーストエラーではなく、散発的なランダムエラーが多発するNAND型フラッシュメモリの特性に合わせたBCH(Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)符号と呼ばれるものが採用されている。 ウェアレベリング機能は、特定の記録エリア(物理アドレス)のみが頻繁に書き換えられることを防ぐための機能だ。たとえば、もっとも書き換えが頻繁に発生するのは、どのようなファイルがどこに記録されているかなどの情報を集めたファイルシステムのメタデータである。このメタデータは、ファイルを少しでも変更したり、新しいファイルを記録したりすれば必ず更新する必要がある。このように頻繁に更新されるデータを、記録媒体の同じエリア(物理アドレス)に記録していたら、SSDでは、そのエリアだけがすぐに書き換え回数の上限に達してしまう。データの書き換えができなくなるだけならよいが、記録されていたメタデータが破壊されてしまうと、最悪、SSD内のすべてのデータが読み出せなくなる可能性もある。 ウェアレベリング機能は、記録エリアごとの書き換え回数を常に監視し、その情報を管理することで同じエリアばかりにデータの記録が集中しないように平準化する機能を提供するものだ。メモリカードなどのデータの一時的な保存媒体であれば、使い捨て感覚で使用することもできるので、ここまで複雑な管理を行なう必要はない。しかしSSDは、HDDの置き換えをターゲットとしている以上、HDDと同等レベルのデータの信頼性を確保する必要がある。ウェアレベリング機能は、データの書き換え回数に制限があるSSDにおいて長期間の使用と信頼性確保のための要とも言えるだろう。 また、近い将来には、現在の2bit/セルのMLCだけでなく、3bit/セルや4bit/セルのMLCを採用したSSDの登場が予想される。3bit/セル以上のMLCでは、書き換え可能回数が現在の2bit/セルのMLCよりもさらに少なくなるため、信頼性を確保するために、一部にSLCを混在させたSSDが登場してくる可能性もある。異なる種類のチップが混在したSSDを効率よく使用すれば、信頼性と低価格/大容量を両立できるが、このためには、記録するデータが頻繁に書き換えられるかどうかを判別する必要がある。このためには、OSのサポートも欠かせないだろう。たとえば、Windowsのシステムファイルなどは、一度記録したらほとんど書き換えることはない。そのようなデータはMLC領域へ記録し、ファイルシステムのメタデータはSLCに記録するというイメージだ。使用後すぐに削除されるような一時的な作業用データは、RAMディスクに保存するなどの機能も有効だ。いずれにしても、OSがSSDに適したファイル管理を行なうようになれば、今以上にSSDの信頼性が向上することは間違いない。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

サイト内検索

DOS/V POWER REPORT 最新号

-

-

DOS/V POWER REPORT

2024年冬号発売日:12月28日

特別定価:2,310円

書籍(ムック)

-

PC自作・チューンナップ虎の巻 2023【DOS/V POWER REPORT特別編集】

発売日:2022/11/29

販売価格:1,800円+税

-

このレトロゲームを遊べ!

発売日:2019/05/29

販売価格:1,780円+税

-

特濃!あなたの知らない秋葉原オタクスポットガイド

発売日:2019/03/25

販売価格:1,380円+税

-

わがままDIY 3

発売日:2018/02/28

販売価格:980円+税

-

忍者増田のレトロゲーム忍法帖

発売日:2017/03/17

販売価格:1,680円+税

-

楽しいガジェットを作る いちばんかんたんなラズベリーパイの本

発売日:2016/09/23

販売価格:2,400円+税

-

DVDで分かる! 初めてのパソコン自作

発売日:2016/03/29

販売価格:1,480円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』2

発売日:2015/12/10

販売価格:1,280円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 風雲編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 怒濤編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

わがままDIY 2

発売日:2015/02/27

販売価格:980円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』

発売日:2014/12/05

販売価格:1,280円+税

-

-

わがままDIY 1

発売日:2011/12/22

販売価格:980円+税

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。

*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。

ユーザー登録から アンケートページへ進んでください