手回しネジでケース内部に簡単アクセス

★★★

自作ユーザーであれば、パーツの交換や内部のチェックなどでPC内部にアクセスする機会は多いだろう。しかし、いちいちドライバーでネジを回し、内部にアクセスするのはめんどうだ。そんなときは、ケースのネジを市販の手回しネジに換えておくと便利。

最近は手回しネジをはじめとした、工具のいらないツールフリー仕様のケースも多いが、拡張スロットのブラケット固定部分などはツールフリー化されていないものもある。ケースのパネルだけでなく、こうした部分にも手回しネジを使用するとメンテナンス性が高まるのでオススメ。

アクセスの多いサイドパネル

いちいちドライバーを用意するのはめんどう

サイドパネル部分のネジ。頻繁に開け閉めすることの多いサイドパネルは、ドライバーが必要なネジだといちいち工具を取り出さないとならないため不便

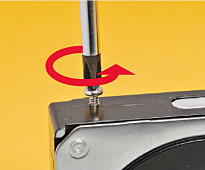

手回しネジを活用する

ネジを手回しタイプに交換したところ。これでドライバーなしでサイドパネルの取り付け・取り外しが簡単にできるようになっ た

ブラック塗装の手回しネジ

- バリューウェーブ

- 手回しインチネジ HS-16IB

手回しミリネジ HS-16MB - 実売価格:各500円前後

スタンダードな手回しネジ。インチとミリの両方が用意されている。プラスドライバーでも回せるようネジ山も切られている。6本セット。

ネジ回しにもコツがある

★★★★

多くのPCパーツは、固定にネジが使われている。ネジ止めは簡単なものだが、それでもネジ山をナメたり壊したりした経験もあるだろう。主な原因は、インチとミリの規格を間違えたり、ネジが斜め向きのままムリヤリネジ込んでしまったりすること。

ネジを斜めに挿し込まないようにするコツは、締め込む前に一度逆回し(左回転)すること。逆回転させると、「カチッ」という手応えの出る場所がある。その場所から締め込むと、垂直に締め込みやすい。また、押し回しの力とドライバー先端のサイズ(こちら参照)も大切。ドライバーは軽く押し込みながら、ゆっくりと右に回そう。

斜めに締め込んだらダメ

ネジが斜めのまま締め込むと、ネジ山を破壊してしまう

写真は極端な例だが、ネジが斜めになったままムリヤリ締め込んだり、垂直に締め込んだつもりで斜めになったりすることで、ネジ山を壊してしまうことがある

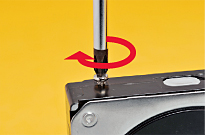

一度左に回してから右に締め込む

「カチッ」という手応えが出るまで、ゆっくり左に回す

ネジを目的の場所に立てたら、一度ゆっくりと左に回していく。「カチッ」という手応えが出る部分があるので、そこで回すのをやめる

次に右回しで締め込んでいくと、ネジが垂直に入りやすくなる。回すときは締め込む方向に軽く力を入れながら回す。スムーズに回らないときは、素直にやり直そう

【問い合わせ先】

バリューウェーブ:info@valuewave.co.jp

http://www.valuewave.co.jp/

ドライバーを使い分けよう

★★★★

PCの自作では、プラスドライバーが一番使われる工具だ。ドライバーには先端のサイズ別にNo.0~3の種類があるが、PC自作を含め、一般的な用途で使われているのはNo.2。しかし、同じNo.2のドライバーでありながら、きっちりネジ山にはまるものと、はまらないものがある。

これは、No.1用のネジにも対応できるタイプが存在しているからだ。先端が細いタイプのドライバーでは、使うネジによってはきっちりはまらずナメやすくなる。先端の太いタイプのドライバーを用意しておくと、ネジの種類によってナメてしまうような危険性が下がる。

また、Mini-ITXのような小型フォームファクターのPC自作では、精密ドライバーのセットを用意しておくとよい。

ドライバー先端の形状

左右のドライバーの先端部分の太さに注目!

写真は同じNo.2サイズのプラスドライバーだが、右側は先が細く、左側は太い。このように先端部分が微妙に異なることで、使うネジによってはナメやすい状況が出てしまう

先端の形状が合わないとネジをナメやすい

ケースファンを固定するイモネジもナメずに回せる!

先端のサイズがぴったり合うと、右側の写真のようにドライバーとネジが一直線になってグラつかない。合わないと左の写真のようにグラついてナメる原因に

小型フォームファクターでは精密ドライバーが活躍

精密ドライバーも1セット用意しておくと便利。Mini-ITXフォームファクターのPCなどで使われるほか、2.5インチのストレージやスリム光学ドライブの固定などでも使われている

電動ドライバーを導入しよう

★★★

より高い効率でネジ止め/外しを行なえる工具が電動ドライバーだ。電動ドライバーはモーターの力でネジを回すので組み立て時の疲労が少なくなる。また、ある一定の負荷が加わると空転するトルクリミッター機構を備えている製品も多く、通常のドライバーでありがちなネジの締め過ぎによるネジ山の破損も起こしにくいなどのメリットがある。

しかし、注意点もある。最初はネジ山をつぶさないように一定のスピードでゆっくり回し、ネジの軸が安定してから速度を速めていくこと。また、トルクリミッターは負荷レベルを調整できる製品が多いが、数値を大きくし過ぎると締め過ぎによる破損のリスクも高まる。最初は数値を低くして、弱いと感じたら調整しよう。

便利な電動ドライバー

モーターでネジを回すので組み立てや分解も楽々

ネジ止めの作業を効率化できる電動ドライバー。ビットと呼ばれる先端部が交換でき、一定の負荷がかかると空転する「トルクリミッター」機能搭載製品もある。安価なものは2,000円前後で入手可能

トルクリミッターは弱い順から調整

写真のモデルでは、この数字のダイヤルを回すことでトルクリミッターの強度を設定できる。数値が大きいほど、大きな負荷がかかっても空転しにくくなるが、調整は弱いほうから行なうのが無難

最初はゆっくり回そう

回転速度はトリガーにかける力やダイヤルで調整できる。締めるネジの軸が安定するまではゆっくりと回し、安定したら速度を上げていく