人気製品にはワケがある

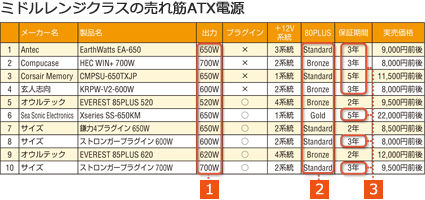

下の表は2010年3月に集計された電源ユニットの売り上げランキングからミドルレンジクラスの製品を抜粋したものだ。最初に気が付くのは、売れ筋製品のほとんどが1万円前後の価格帯で、定格出力が500~700Wの範囲に収まっていること。そしておもしろいのは、上位にプラグインなしモデルが多いことだ。付加機能よりも価格や定格出力が重視されているということだろう。

このほか、すべての製品が80PLUS認証を取得していることにも注目したい。加えて、どの製品も保証期間が3年前後と長く、耐久性の高い105℃品コンデンサを全面採用する製品が多い。こうした信頼性に関する面も重要なポイントと言える。また、上位の製品に共通して言えるのは静音性の評価が平均して高いこと。静音性は仕様からは分かりにくい部分だが、事前に評判をチェックすることで、うるさい製品を避けているユーザーが多いと思われる。

まとめると、「静音性の高さ」、「500~700Wの出力」、「80PLUS認証取得」、「高い信頼性と長期保証」というのが現在売れ筋のポイントと言える。今回はこれらの要素に加え、本誌独自の評価も加味したパワレポオススメの「ド本命電源」を次ページから紹介していく。

スペック値では分からない静音性

電源選びのポイントとして重要視されるのが静音性。パッケージにも数値は記載されているが、条件が各社異なるため比較しにくい。こうした情報はWebサイトの口コミが参考になる。最近の高効率電源で散見されるコイル鳴きにも注意したい

1500~700W前後が人気

定格出力はコストパフォーマンスに優れる500~700Wクラスが主流。ミドルレンジクラスなら500Wクラスで十分。ハイエンド環境でも700Wあれば、ビデオカードの複数挿しをしない限り、十分に使える

280PLUS認証取得はほぼ必須

ランキングの全製品が80PLUS認証を取得しており、半数がBronze以上。その中でも、現状で最高効率を誇るGoldモデルの人気が高まっている点にも注目したい。製品自体は高価だが、電気代の削減や発熱の低減など、メリットが大きい

3長期保証と信頼性もポイント

電源は基本的に消耗品だが、もちろん高品質なものは長く使える。売れ筋モデルは日本メーカー製コンデンサなど高品質パーツの使用を大きくうたっているものが多い。また、メーカーの保証期間は品質を知るためのある程度の目安となるだろう

- 500W

- 80PLUS Gold

| 消費電力 | |

|---|---|

| アイドル時 79.8W |

高負荷時 176.1W |

| 動作音 | |

|---|---|

| アイドル時 35.7dB |

高負荷時 35.9dB |

Enermax

PRO87+EPG500AWT

実売価格:15,000円前後

問い合わせ先:03-5812-5820(リンクスインターナショナル) URL:http://www.enermaxjapan.com/

Specification

ファン:13.9cm角×1(底面)

電源コネクタ:ATX20/24ピン×1、ATX/EPS12V×1、Serial ATA×6、ペリフェラル×5、PCI Express 6+2ピン×2、FDD×1

1万5,000円で買える

80PLUS Gold認証取得電源

人気製品の条件の一つに、手の出しやすい価格帯であることが挙げられる。このPRO87+EPG500AWTは実売価格が1万5,000円前後と、ミドルレンジ帯に属しながら、このクラスで唯一80PLUS Gold認証を取得しているというかなりお買い得度の高い製品だ。また、搭載している13.9cm角の大型ファンは、回転数が330 ~1,000rpmとかなり低く抑えられており、静音性についても優秀な製品となっている。80PLUS Gold電源が欲しいが、ムダな大出力は必要ないというユーザーにはうってつけのモデルだろう。安定性に関しても非常に優秀な製品だ。

本命のワケ

- 80PLUS Gold認証取得で最安

- 搭載ファンの静音性の高さ

- 安定性に関しても十分以上

定格出力が500Wと小さく、拡張性も高くはないが、とにかく80PLUS Goldで省エネPCを作りたいという人にはベスト。安定性や静音性も十分以上に満足できる製品だ。

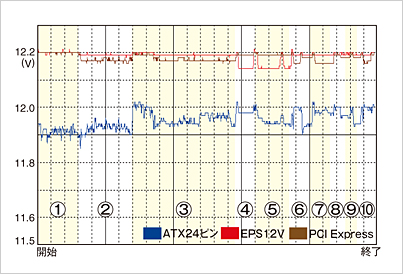

今回検証した製品の中では最優秀クラスと言ってもよいだろう。ほかの製品では変動が大きいテスト②③⑥でも電圧の低下が小さく、ブレの頻度自体が少ない

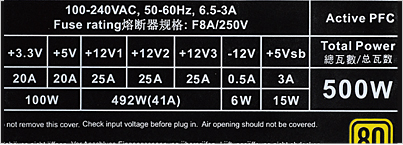

+12Vは3系統に分かれており、すべてが25Aに統一されている。+5Vsbは3Aと大きめに設定されている

入手しやすい価格帯ながら80PLUS Gold認証を取得

最安で1万4,000円を切る価格で売られていることもあり、現在販売されている80PLUS Gold認証電源の中では一番手を出しやすい。実際の性能もGold認証に恥じない優れたもので、まさにド本命の製品と言える。

内部は比較的コンパクトな設計。1次側コンデンサにはルビコン製85℃品を採用し、2次側には日本ケミコン製105℃品を中心に搭載。そのほか、固体コンデンサも採用されている。基板はガラスエポキシ製で高品質

拡張性はそれほど高くないが、ストレージ系はSerial ATAが6個、ペリフェラルが5個と必要十分な数がある

搭載ファンはPCをシャットダウンした後も30~60秒間冷却を続けるヒートガード機能も備えている

【検証環境】CPU:Intel Core i7-860(2.8GHz)、マザーボード:ASUSTeK P7P55D EVO(Intel P55)、メモリ:Corsair Memory TR3X6G1333C9(PC3-10600 DDR3 SDRAM 2GB×3 ※2枚のみ使用)、ビデオカード:Leadtek WinFast GTS250 512MB(NVIDIA GeForce GTS 250)、ビデオカードクーラー:サイズ MUSASHI VGAクーラー、HDD:日立GST Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360(Serial ATA 2.5、7,200rpm、1TB)、OS:Windows 7 Ultimate64bit 版、室温:22℃、暗騒音:35.1dB、騒音計測距離:ファンから約13cm、高負荷時の条件:3DMark Vantage Build 102を実行中の最大値

【電圧測定条件】電圧グラフは3DMark Vantage Build 102のベンチマーク開始から終了までの、約10分25秒間を計測。各テスト実行時における電圧変動を表示している。なお、今回の検証では使用したマザーボードの傾向により、ATX24ピンの電圧が全体的に低めに出ている。各テストの内容:①Graphic Test 1:Jane Nash、②Graphic Test 2:New Calico、③CPU Test 1:AI(Merry Go Round AI Show)、④CPU Test 2:Physics(Crash' n'Burn Physics)、⑤ Feature Test 1:Texture Fill、⑥ Feature Test 2:Color Fill、⑦ Feature Test 3:Parallax Occlusion Mapping(Complex Pixel Shader)、⑧ Feature Test 4:GPU Cloth、⑨ Feature Test 5:GPU Particles、⑩ Feature Test 6:Perlin Noise(Math-heavy Pixel Shader)