| その他の特集(2011年) | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| TEXT:Ta 152H-1 | ||||||||||||

| ベンチマーク解説 | ||||||||||||

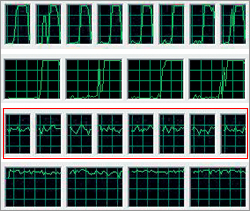

| Athlon 64 FX-7xのCPUコア(K8コア)とXeonのCPUコア(Kentsfieldコア)を単体で、同一動作周波数で比較すれば、後者のほうがベンチマーク結果は優秀となるのが基本的な傾向だ。加えて合計8コアのXeonと、4コアのQuad FXという差がある。システム全体の基本的な処理能力を測るPCMark05 CPU Test Suiteでは、この差が顕著に出ている。 ただ、純粋にCPU性能を測るCINEBENCH 9.5の結果を見ると、マルチコア(あるいはマルチCPU)になったからと言って、単純にコア数の分だけ性能が向上するわけではなく、コアの数が増えるほど、その度合いは下がることが分かる。 増えたコアの数をうまく使いこなすことのできるシステムが必要になるわけだ。この観点では、現在のXeonプラットフォームは8コアのCPU性能がシステム性能を引っ張り上げてはいるものの、さらなる性能向上の余地があると言うことができるだろう。 そして、8コアものシステムになると、アプリケーションによってはシステムバスがボトルネックとなり、マルチコアの性能を十分引き出せない場合もある。これはShade 8.5とCINEBENCH 9.5の結果や実行時の各CPUコアの負荷率からも見て取れる。なお、グラフィックス性能はビデオカードに依存する部分が大きいため、CPUやメモリアクセスの性能とは異なり、システム自体の性能の差が現われにくく、3DMark06の結果もそのとおりとなっている。 |

||||||||||||

ベンチマーク実行時のタスクマネージャ。XeonでShade 8.5を実行した場合だけ、負荷が60%前後に下がっている ベンチマーク実行時のタスクマネージャ。XeonでShade 8.5を実行した場合だけ、負荷が60%前後に下がっている |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| まとめ | ||||||||||||

| ハイエンド向けCPUは、同じ価格帯であればAMDとIntelでのCPUは性能が拮抗しており、性能と価格の対応が分かりやすい。ただ、Athlon 64 FX-74はCore 2 Quad Q6600より高く、Core 2 Extreme QX6700より安い。そしてAMDにはこれ以上の(コンシューマ向け)CPUは存在しない。つまり現状では、CPU性能のよいシステムが欲しいなら、Intel製 CPUとそのプラットフォームを選択することになるだろう。 しかしシステムというのはCPU性能だけで決まるものではない。とくにマルチコア化によって実現されている性能というのは、どんな用途でも性能を発揮するわけではない点を理解しておきたい。現在のIntelのシステムデザインはNetBurstコアのCPUのときに設計されたままで、マルチCPU環境ではボトルネックとなる部分も多い。AMDのCPUごとに用意されたメモリインターフェースとHyperTransportによるCPU間のチャンネル接続といった先進的なシステムデザインは、マルチCPUシステムでこそ効果的で、コアやCPUの数が増えれば、その効果が見えてくるはずだ。 これらを踏まえて、どちらを魅力的と感じるかはユーザー個人の判断となる。 |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

|

サイト内検索

DOS/V POWER REPORT 最新号

-

-

DOS/V POWER REPORT

2024年冬号発売日:12月28日

特別定価:2,310円

書籍(ムック)

-

PC自作・チューンナップ虎の巻 2023【DOS/V POWER REPORT特別編集】

発売日:2022/11/29

販売価格:1,800円+税

-

このレトロゲームを遊べ!

発売日:2019/05/29

販売価格:1,780円+税

-

特濃!あなたの知らない秋葉原オタクスポットガイド

発売日:2019/03/25

販売価格:1,380円+税

-

わがままDIY 3

発売日:2018/02/28

販売価格:980円+税

-

忍者増田のレトロゲーム忍法帖

発売日:2017/03/17

販売価格:1,680円+税

-

楽しいガジェットを作る いちばんかんたんなラズベリーパイの本

発売日:2016/09/23

販売価格:2,400円+税

-

DVDで分かる! 初めてのパソコン自作

発売日:2016/03/29

販売価格:1,480円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』2

発売日:2015/12/10

販売価格:1,280円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 風雲編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 怒濤編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

わがままDIY 2

発売日:2015/02/27

販売価格:980円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』

発売日:2014/12/05

販売価格:1,280円+税

-

-

わがままDIY 1

発売日:2011/12/22

販売価格:980円+税

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。

*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。

ユーザー登録から アンケートページへ進んでください