| その他の特集(2011年) | |||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| TEXT:鈴木雅暢 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

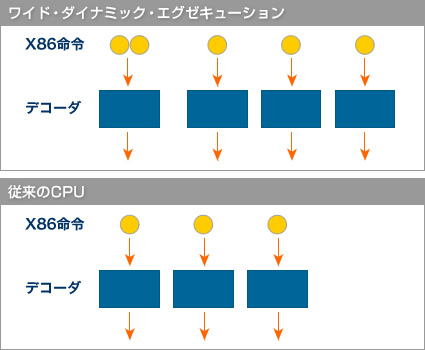

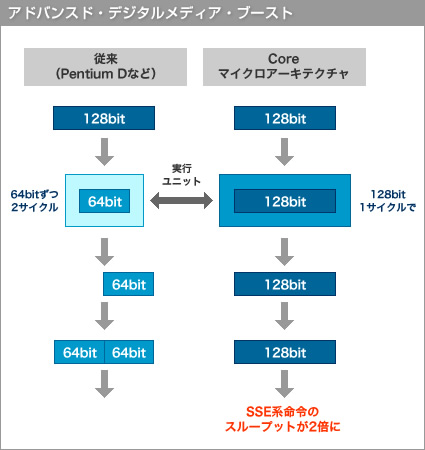

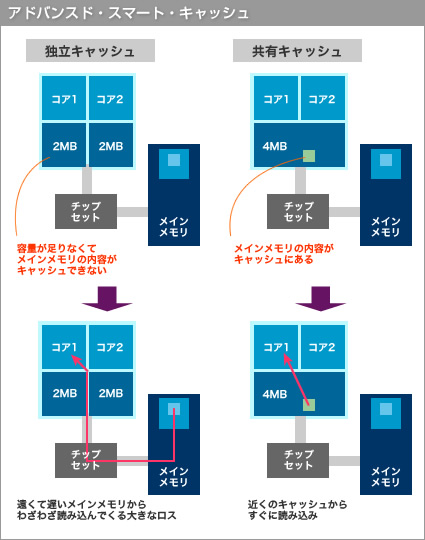

Pentium 4/Pentium Dの「NetBurstマイクロアーキテクチャ」は省電力化を半導体の製造技術に頼り、動作クロックを上げることで高速化を目指したが、製造技術の誤算により、思うような成果が挙げられなくなった。一方、Coreマイクロアーキテクチャでは、省電力化を半導体の製造技術に頼らず、マイクロアーキテクチャレベルで電力効率を考慮しつつ、性能向上を図っている。動作クロックを上げると消費電力が高くなるため、できるだけクロックあたりの性能を高めるアプローチが採られている。 それを象徴するのが、「ワイド・ダイナミック・エグゼキューション」というCPU内部での同時処理命令を増やす機能だ。従来のPentium 4などでは3命令だったところを4命令に増やして効率を上げ、さらに特定の条件化では実質5命令同時実行が可能となるマクロフュージョンという機能も盛り込んでいる。そして、前ページでも触れた共有型2次キャッシュ「アドバンスド・スマート・キャッシュ」の効果も大きい。CPUはメインメモリからプログラムを読み込んで実行するが、メインメモリは遅過ぎる。その遅さをカバーするため、よく使うデータを一時的に蓄えておく超高速なメモリが2次キャッシュだ。その容量は多ければ多いほど、遅いメモリにアクセスすることが減り、結果的にCPUの処理が高速化する。また、マルチメディアアプリケーションで多く使われているSSE命令を高速化する「アドバンスド・デジタルメディア・ブースト」、消費電力を節約するため、CPU内部の使われていないブロックの電源を細かくOFFにする「インテリジェント・パワー・ケイパビリティー」という機能も持っている。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| CPU内部での同時処理命令数を従来の3命令から4命令へ拡張し、命令処理の効率をアップした。さらに二つのx86命令を一つにまとめるマクロフュージョンにより最大では5命令の同時実行が可能だ | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| SSE命令は128bitデータ(複数個の8~64bitデータ)の演算を1命令で実行できる。これまでは64bitずつ2回に分けていたが、128bitまとめて1回でできるようになった | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 共有2次キャッシュでは全キャッシュ容量を二つのコアに柔軟に配分できるため、CPUが使うデータが2次キャッシュにある確率が高く、遅くてロスの大きいメインメモリへのアクセスを減らすことができる | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

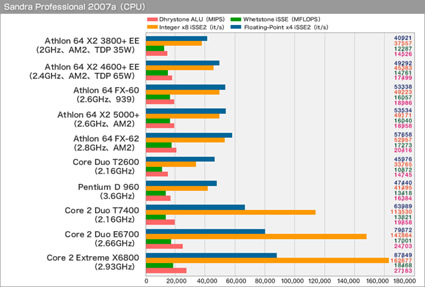

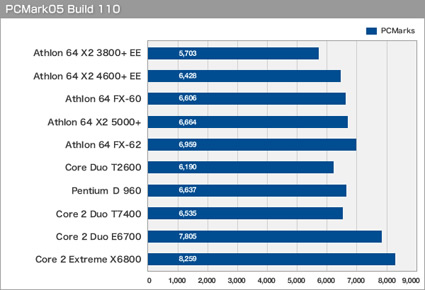

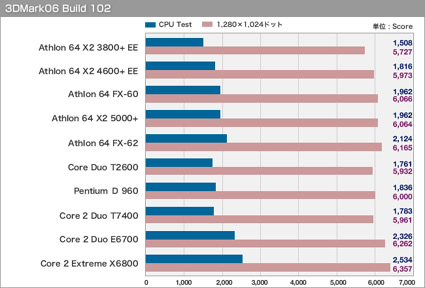

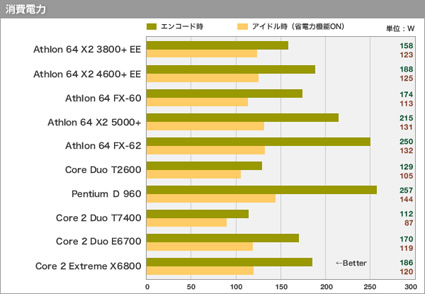

まず利用したのはSandra 2007のCPUテスト。CPUコア内部の、命令別の演算性能を見るテストである。スコアは、1秒間にどれくらいの命令を実行できたかを表わしている。Integer x8 iSSE2の突出した値が目立つが、これに関してはSSE4にも対応しているとのことで多少割り引いて考える必要がある。SSE4に関しては、いまだにIntelから公式情報が公開されていないが、エンコードの高速化などに効果があるいくつかの命令が追加されていると言う。Core 2 Duo E6700はFloating-Point x4 iSSE2やSSEを使わないDhrystone ALUでも、Pentium D 960に対して、それぞれ70%、50%もスコアがよい。後者は「ワイド・ダイナミック・エグゼキューション」、前者はそれに加えて「アドバンスド・デジタルメディア・ブースト」の効果と考えられる。 アプリケーションレベルのテストとしては、FuturemarkのPCMark05を利用した。内容はファイル圧縮/展開などをはじめ、日常的によく使われるような処理をシミュレートする内容となっている。ここでもCore 2 Duoの優位は歴然。Core 2 Duo E6700は、Pentium D 960、Athlon 64 X2 5000+に対して約17%の差を付けている。HDDやビデオカードに依存するテストまで含めた総合性能だけにアップ率だけを見るとそうでもないが、Webページ表示で約32%、画像展開で約30%、そしてエンコードでは約50%と、CPUに関連が深い項目では軒並み大きな差を付けている。なお、ゲームの性能においてはCPUよりもGPUの比重が大きいが、参考として3DMark06の結果も掲載している。ここでもCore 2 DuoはほかのCPUに比べてよいスコアを出している。 消費電力のグラフは、システム全体の消費電力をサンワサプライのワットチェッカーで計測したもの。見てのとおり、Core 2 Duoの測定結果は非常に優秀。Athlon 64 X2のTDP 65Wモデルとも互角の成績だ。Core 2 Duo、Core 2 Extremeは性能と消費電力のどちらでも上位。細かいことを考えるまでもなく、断然優秀であることが分かる。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 【Core 2 Extreme/Core 2 Duo E6700/Pentium D環境】 マザーボード:GIGABYTE GA-965P-DQ6(Intel P965) メモリ:ノーブランド PC2-6400 DDR2 SDRAM 512MB×2 【Core 2 Duo T7400環境】 マザーボード:ASUSTeK N4L-VM DH(945GM) メモリ:ノーブランド PC2-6400 DDR2 SDRAM 512MB×2 【Core Duo環境】 マザーボード:AOpen i975XA-YDG(Intel 975X) メモリ:ノーブランド PC2-6400 DDR2 SDRAM 512MB×2 【Socket AM2版Athlon 64 X2/64 FX環境】 マザーボード:ABIT Fatal1ty AN932X(NVIDIA nForce 590 SLI) メモリ:ノーブランド PC2-6400 DDR2 SDRAM 512MB×2 【Socket939版Athlon 64 FX環境】 マザーボード:MSI K8N SLI-FI(NVIDIA nForce4 SLI) メモリ:ノーブランド PC3200 DDR SDRAM 512MB×2 【共通環境】 HDD:Western Digital WD Raptor WD1500ADFD(Serial ATA 2.5、10,000rpm、150GB)、Western Digital WD Raptor WD740GD(Serial ATA、10,000rpm、76GB、Core 2 Duo T7400のみ) ビデオカード:NVIDIA GeForce 7900 GTXリファレンス(256MB) OS:Windows XP Professional SP2(DirectX 9.0c) |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

サイト内検索

DOS/V POWER REPORT 最新号

-

-

DOS/V POWER REPORT

2024年冬号発売日:12月28日

特別定価:2,310円

書籍(ムック)

-

PC自作・チューンナップ虎の巻 2023【DOS/V POWER REPORT特別編集】

発売日:2022/11/29

販売価格:1,800円+税

-

このレトロゲームを遊べ!

発売日:2019/05/29

販売価格:1,780円+税

-

特濃!あなたの知らない秋葉原オタクスポットガイド

発売日:2019/03/25

販売価格:1,380円+税

-

わがままDIY 3

発売日:2018/02/28

販売価格:980円+税

-

忍者増田のレトロゲーム忍法帖

発売日:2017/03/17

販売価格:1,680円+税

-

楽しいガジェットを作る いちばんかんたんなラズベリーパイの本

発売日:2016/09/23

販売価格:2,400円+税

-

DVDで分かる! 初めてのパソコン自作

発売日:2016/03/29

販売価格:1,480円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』2

発売日:2015/12/10

販売価格:1,280円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 風雲編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

髙橋敏也の改造バカ一台&動く改造バカ超大全 怒濤編

発売日:2015/06/29

販売価格:2,500円+税

-

わがままDIY 2

発売日:2015/02/27

販売価格:980円+税

-

ちょび&姉ちゃんの『アキバでごはん食べたいな。』

発売日:2014/12/05

販売価格:1,280円+税

-

-

わがままDIY 1

発売日:2011/12/22

販売価格:980円+税

アンケートにお答え頂くには「CLUB IMPRESS」への登録が必要です。

*プレゼントの対象は「DOS/V POWER REPORT最新号購入者」のみとなります。

ユーザー登録から アンケートページへ進んでください